目次

はじめに

営業現場で少しずつAI活用の幅が広がりつつある現在。営業メールや提案書作成等にAIを活用した経験がある方も多いことでしょう。しかし、営業チーム全体で考えたときに、売上成長につながるAIの活用はできているでしょうか? そこで今回は、「AIを仕組みの中に組み込むことで、プロセスの分断をなくして成果を生む」というテーマについてご紹介します。

なお、このコラムは、2025年10月21日に開催された「BRIDGE FORUM 2025」のメインセッション「『AI×仕組み』で切り拓く売上成長の新常識 〜レベニュープロセス分業の再考〜(ブリッジプロセステクノロジー株式会社 取締役副社長 北村 寿雄)」の一部をレポート化したものです。

>BRIDGE FORUM 2025の全体版レポートはこちら

分断・滞留が発生する現在のプロセスを、AI前提で業務を再設計するべき

取締役副社長

北村 寿雄

営業の業務の中でAI活用が進んでいる現在。部分的な活用だけでなく、レベニュープロセス全体を考えたAI活用が問われるようになってきました。

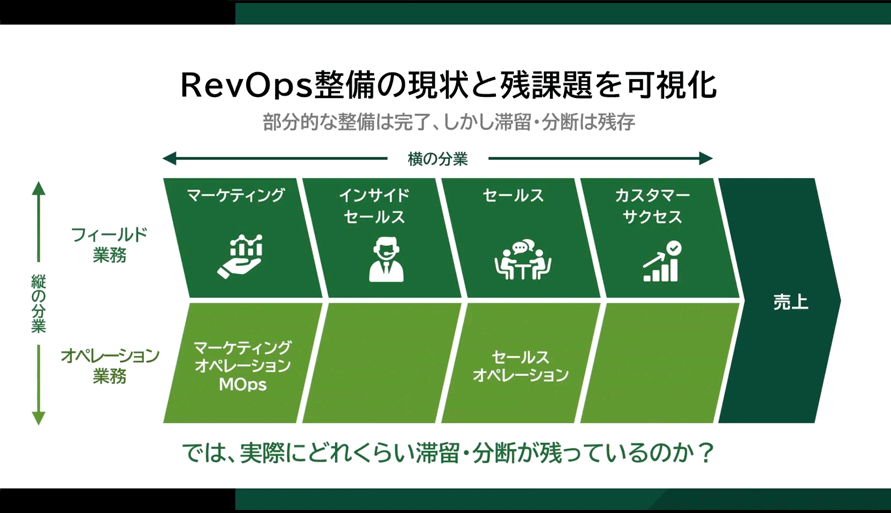

レベニュープロセスにおける「RevOps」の必要性については、「BRIDGE FORUM 2024」やこちらのコラムなどでもかねてより紹介してきました。今年はさらにAI活用という観点から、RevOps整備の現状と課題について、北村は次のように語ります。

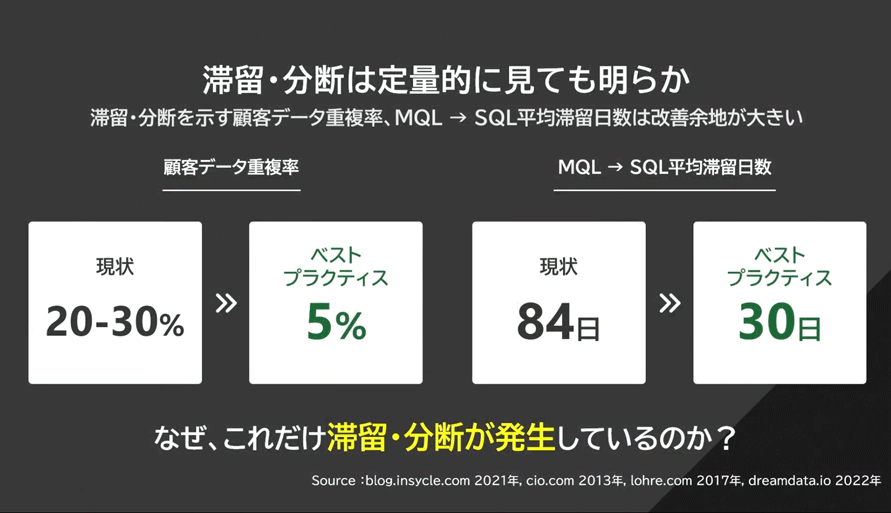

「ここ1年でRevOpsを導入または導入検討を進める企業が増えています。しかし、まだ部分的な整備という段階で、成果が出し切れていない状況です。どれくらい滞留・分断が残っているのか、実際にデータで見てみましょう。」

「『顧客データ重複率』は20%〜30%、『MQL→SQL平均滞留日数』は84日。一方で、ベストプラクティスの企業の『顧客データ重複率』は5%、『MQL→SQL平均滞留日数』は30日とギャップが大きい状況です。」

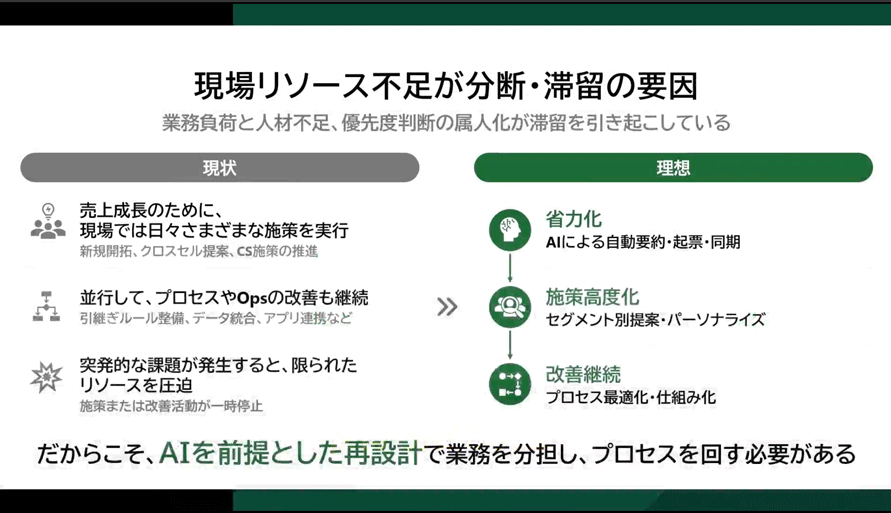

実際、多くの企業でも“肌感覚”で認識している課題を実際にデータで示すことで、問題点を明らかにしました。では、このような滞留・分断が発生している原因や対処法についてはどのように取り組めばよいのでしょうか。北村は次のように続けます。

「これは構造的な課題だと考えています。担当者が努力し、日々メンテナンスをして解決できるというものではなく、仕組みで解決していくべき課題です。滞留・分断が発生している大きな原因としては現場のリソース不足が大きいと考えられます。例えば、突発的にインシデントが起きると、一気にリソースを使ってしまい日々の施策が完全に止まったりするような状況ではないでしょうか。やはり『仕組みの限界』が大きな問題であり、必要なのは『AIを前提に業務を再設計』していくことだと考えています。」

先進企業に学ぶ、分断の解消に向けたAIの具体的な活用方法

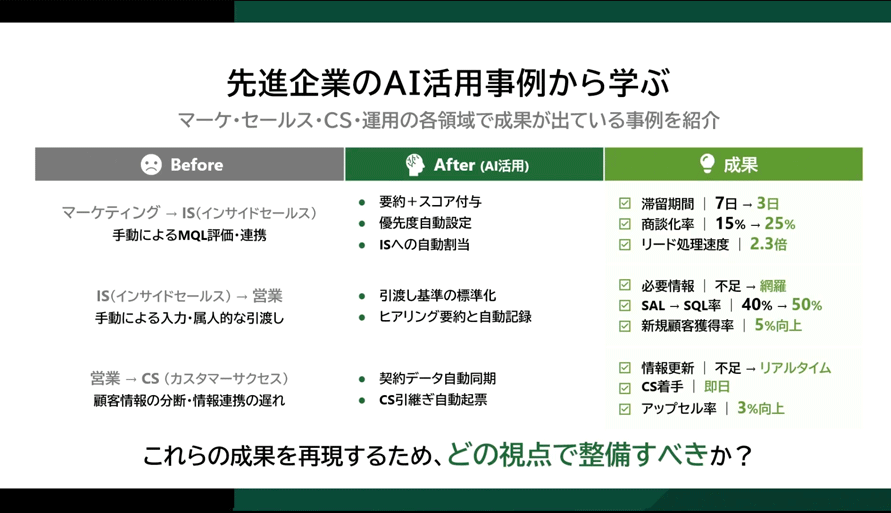

「AIを前提に業務を再設計」することは重要なテーマですが、具体的にはどのように取り組めばよいのでしょうか。北村は、先進企業によるマーケティングとインサイドセールス、営業、カスタマーサクセスの連携事例について紹介しました。

「1つ目の活用例を紹介します。これまではMQLの評価をインサイドセールスに引き渡す業務は手動で行われていました。それがAI活用により、要約やスコアリングなどを自動化し、さらに優先度を設定しインサイドセールスに適切に引き渡されるという活用方法。

2つ目が、インサイドセールスから営業への連携です。通常だと活動履歴を入力し、それを見極めて条件を満たしたら営業に引き渡すという流れかと思います。ここも、引き渡し基準に則り、どの営業に渡すかを自動化します。さらには、インサイドセールスが聞いた情報を要約して記録し、それも含めて引き渡すといったことが実現できます。こうした取り組みにより、先進的企業では、コンバージョンが40%〜50%上がったという実績もあります。

3つ目は、営業からカスタマーサクセスの連携です。営業さんが持っている顧客情報の引き継ぎを自動起票することでリアルタイムに近い形で、カスタマーサクセスに引き継ぎが可能となります。これらを実現することで、アップセル3%の向上という成果を出している企業もあります。」

この事例からは、AIの活用がプロセスの分断をなくしてスムーズに進むことに寄与するということがわかるのではないでしょうか。では、具体的にAIをどの部分で活用すべきなのでしょうか。このポイントについて、北村は「3つの視点」を挙げています。

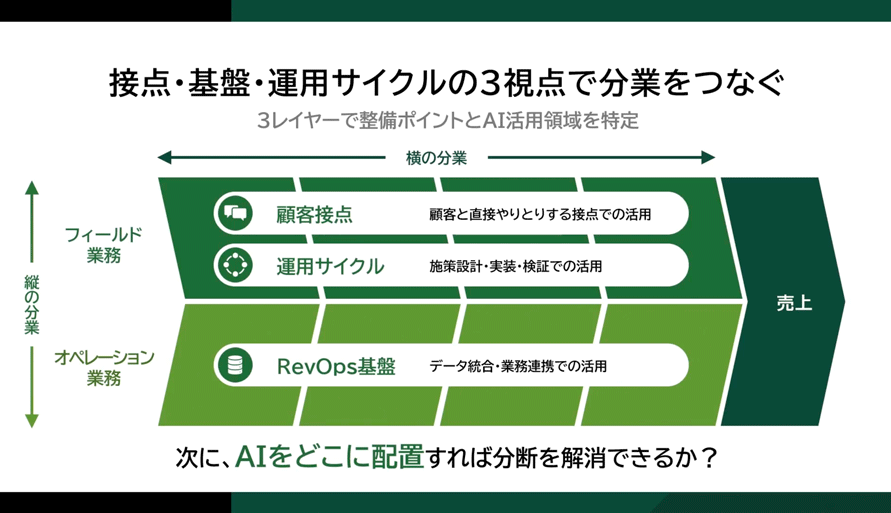

「1つ目の視点は『顧客接点』です。顧客と直接やり取りする接点でのAI活用。2つ目が『運用サイクル』で、施策の設計や実装、検証におけるAIの活用です。3つ目が『RevOps基盤』で、データの統合や業務連携でのAI活用です。

これら3つの視点でAI活用を検討することによって、レベニュープロセスの縦の分業・横の分業をつなぎ、分断を防ぐような取り組みができると考えています。つまり、接点・運用・基盤の3つの視点で連携させるというところが鍵になります。」

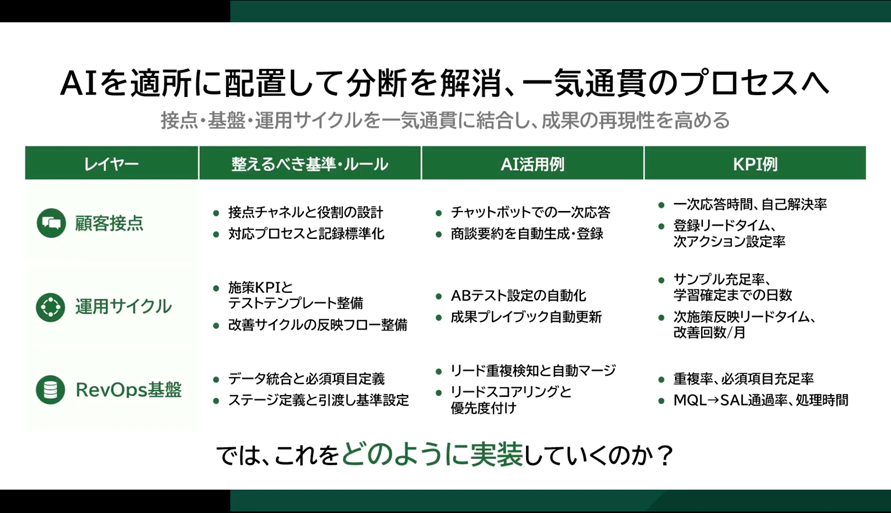

もう少しこの内容を具体的に見てみましょう。「AIをどこに配置するのか」というテーマですが、北村は「3つの視点」それぞれに対しAI活用例を次のように整理し紹介しました。

「『顧客接点』では、チャットボットのような対応や、顧客との会話をすべて要約して登録することなどが挙げられます。『運用サイクル』では、ABテストの自動化や、実際に行った施策からインサイトを抽出して、それを施策の改善につなげるような取り組みです。『RevOps基盤』では、リードの重複検知や自動マージ、リードスコアリングと優先度付けといった取り組みがユースケースとして考えられます。

このような取り組みにより、先ほど挙げたプロセスの滞留・分断が解消され、最終的には成果の再現性を高めることにつながると考えています。」

AI活用成功に向けた取り組み方…3つの成功条件とは?

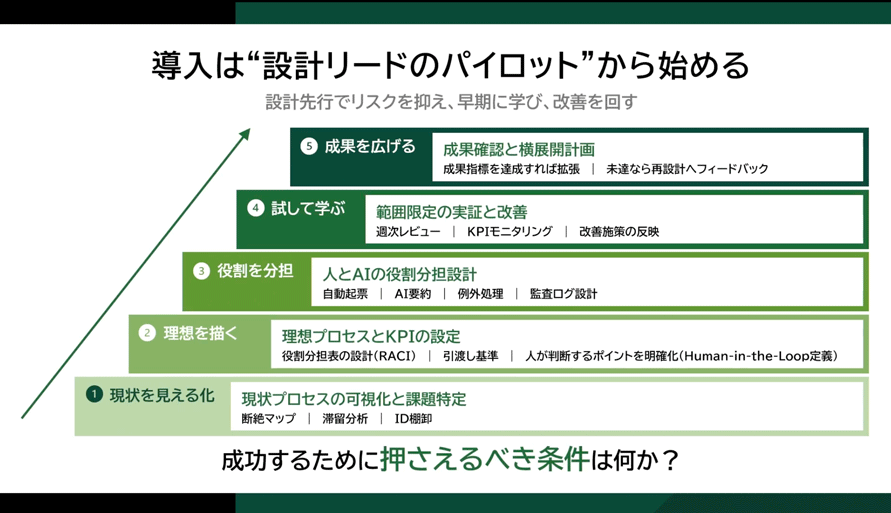

一方で、「AIを仕組みの中に組み込む」と言っても、レベニュープロセス全体に一度に活用するというのは現実的には難しいことでしょう。そこで、北村は成功に向けた始め方や取り組み方、押さえるべき成功条件について、次のように紹介しました。

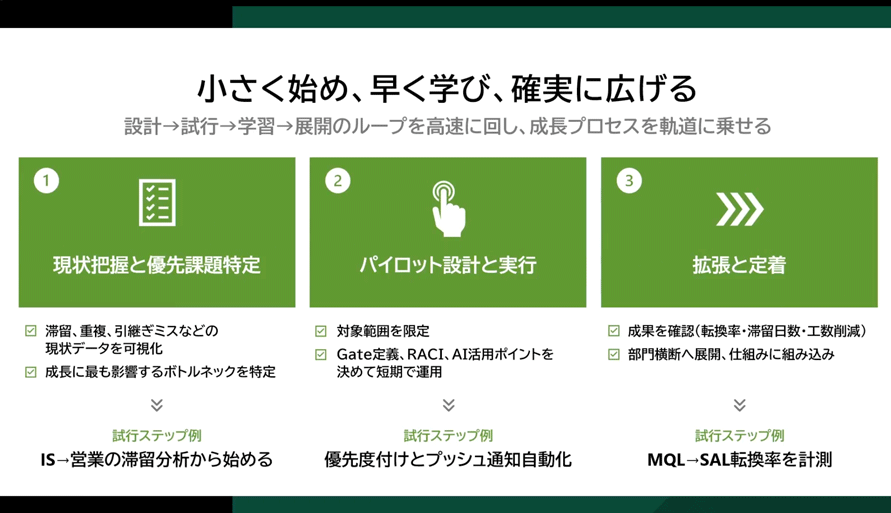

「まずは設計を起点とした『パイロット』から始めるのが良いのではないでしょうか。現状の可視化と課題の特定をして、あるべき理想的なプロセスとKPIを設定します。さらに、AIと人が、それぞれ何をすべきか役割を決めます。

これを実際に実行して検証を繰り返し、成果が出たらプロセス全般の中で活用の幅を広げていきます。小さく学んで成功パターンを横展開していく。そんな形が一番確実ではないかと考えます。」

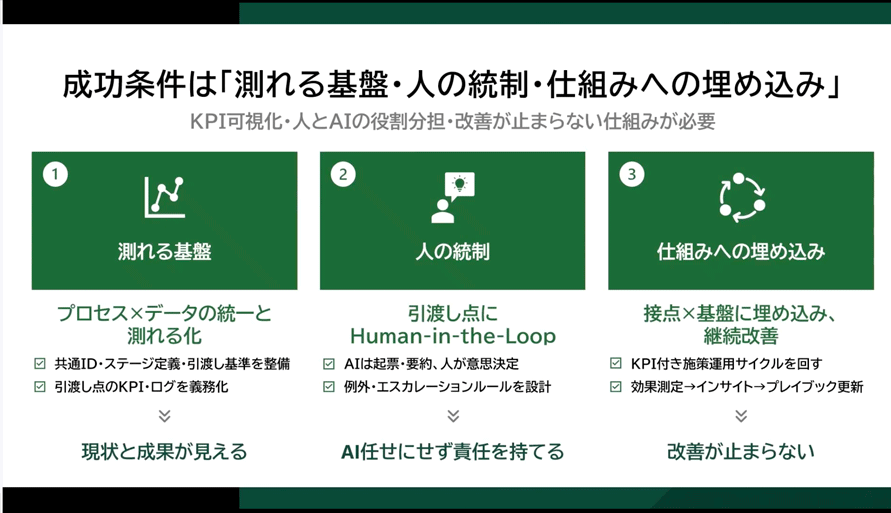

「成功のための条件は3つあります。1つ目が『測れる基盤』です。ステージ定義や引き渡し基準を整備して、引き渡し点でのKPIなどが測れる状態になっていることで現状と成果が見えるようになります。

2つ目が「人の統制」です。AI任せにせず、必ず人を介在させること。きちんと責任を持って人間が判断するという運用が重要なポイントです。

3番目が「仕組みへの埋め込み」です。効果測定をして、インサイトを導いて、さらに改善していくという仕組みの中にAIを埋め込むことで、改善を止めないことにつながります。」

「測れる基盤」、「人の統制」、「仕組みへの埋め込み」という、3つの条件を満たすことで成功につながるということになりますが、この取り組みはどこから始めればよいのでしょうか。「最初から完璧を目指さずにスモールスタートで、AIと人間それぞれが学ぶことが重要」という心構えを述べた上で、北村は次のように3つのポイントを挙げました。

「1つ目は『現状把握と課題優先課題の特定』、2つ目は『パイロット設計と実行』、3つ目は『拡張と定着』です。

例えば、インサイドセールスから営業への引き渡しが滞留しているならば、まずは何が原因か分析を進めることから始めます。次に、AIを活用して優先度付けを行い、さらにそれをプッシュ型で自動化させます。これらの取り組みを実際に設計して実装し、実行していく。そうすることで、MQLからSALへのコンバージョンが可視化できるようになり、成果が出たなら他部門や他のプロセスで応用していくことができる。

そんなことが可能になります。設計→試行→学習→展開というサイクルを回すことで、AIと人が一緒に学習できる仕組みづくりが実現できるのではないかなと思います。」

まとめ

今回は、AIを活用しレベニュープロセス分業を再考するというテーマのセッション内容を紹介しましたが、最後に北村は今回の「AIを仕組みの中に組み込むこと」について、次のように述べて締めくくりました。

「AIを導入するということは、あくまでも『手段』であって『目的』ではありません。人とAIが協業して仕組みを進化させることで、『小さく始め、早く学び、確実に広げる』。こんな取り組みを進めていただきたいと考えています。」

今回の記事を参考に、ぜひレベニュープロセス分業へのAI活用を検討してみてはいかがでしょうか。

また、今回のFORUMのうち下記セッションについては、さらに詳しい内容を紹介しておりますので、ぜひお読みいただき、今後の取り組みの参考にしてはいかがでしょうか。

| 全体版 | 『【イベントレポート】BRIDGE FORUM 2025│Maximizing Revenue 〜持続的売上成長へ—仕組みとAIの再設計で成果を最大化〜』 |

| メインセッション-3 | 『営業プロセスは「分けて、磨く」:インサイドセールスが実現する最適解』 ブリッジインターナショナル株式会社 代表取締役社長 八木 敏英 |

| メインセッション-4 | 『テクノロジー×データで進化するレベニュープロセス:持続的成長のための実践』 ブリッジプロセステクノロジー株式会社 代表取締役社長 尾花 淳 |

| メインセッション-5 | 『未来の人材戦略を考える:提案型スキル×AI活用×マネジメント』 株式会社アイ・ラーニング 代表取締役社長 杉山 真理子 |