営業の人手不足時代が訪れる中、インサイドセールスを活用することで、様々な課題解決への取り組みが期待されています。マーケティングからカスタマーサクセスまでのそれぞれの営業プロセスに、どのようにインサイドセールスを活用できるのでしょうか。このコラムでは、3社の事例をもとに、新たな時代のインサイドセールスの可能性を探ります。

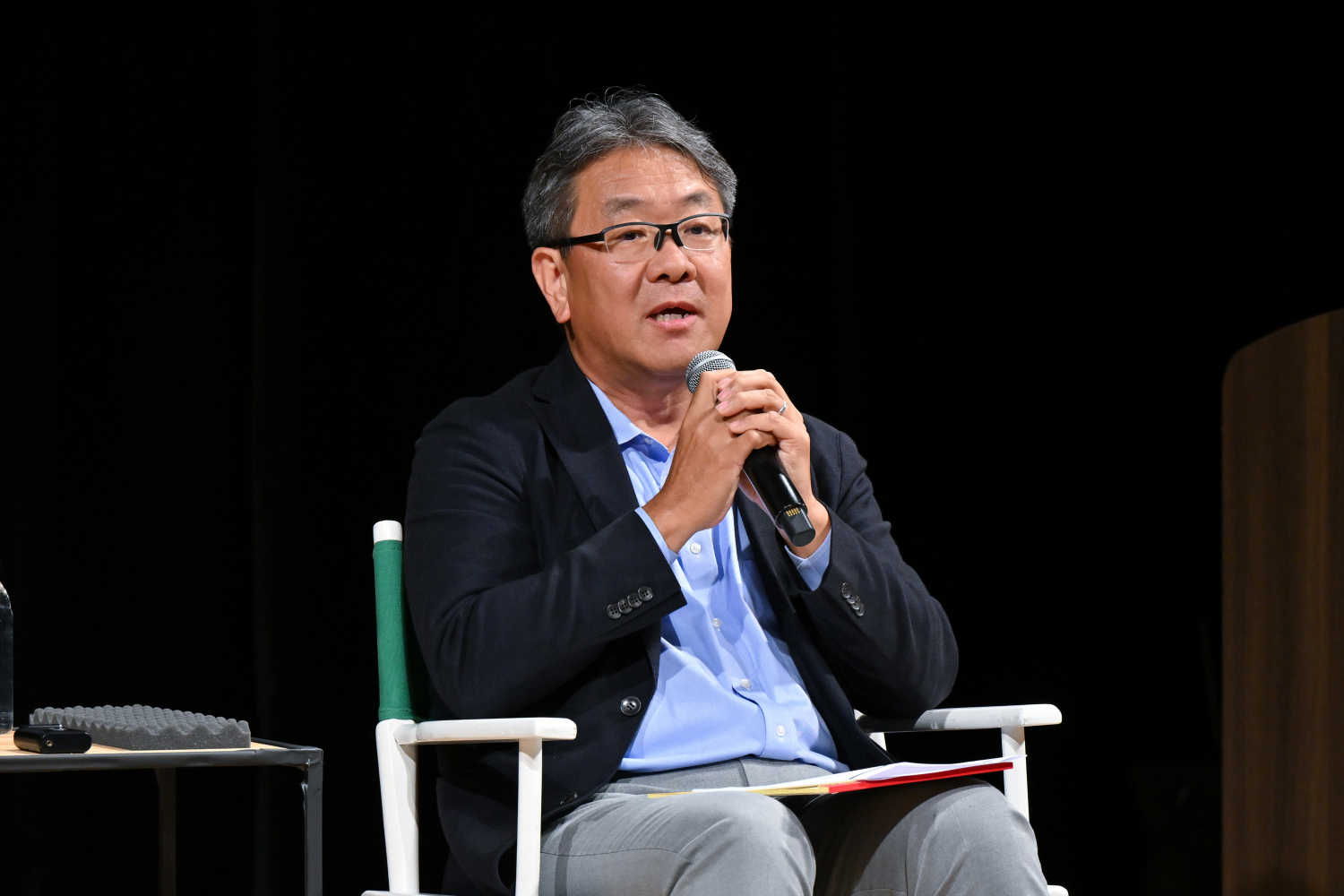

なお、このコラムは、2025年10月21日に開催された「BRIDGE FORUM 2025」のメインセッション「営業プロセスは『分けて、磨く』:インサイドセールスが実現する最適解(ブリッジインターナショナル株式会社 代表取締役社長 八木 敏英)」の一部をレポート化したものです。

>BRIDGE FORUM 2025の全体版レポートはこちら

営業の「2030年問題」に向け、インサイドセールスが実現する最適解とは

代表取締役社長

八木 敏英

近年、営業の「2030年問題」が指摘されるようになりました。2030年には3人に1人が65歳以上になるという推計が出され、労働人口は現在より650万人減少し、日本企業の50%以上が人材不足に直面することが予測されています。当然、営業現場にも深刻な人手不足が訪れると見込まれています。

このような状況について八木は「インサイドセールスが、今の人手不足に直面する営業現場の生産性を上げなければいけない。新規マーケットの獲得や、新しい仕組みの活用、新たな時代の最適解にどうたどり着くのか、ゲスト企業の方と進めたい」と述べ、3社の営業改革への取り組みについて話を伺いました。

フォーティネットジャパン合同会社「プロセスごとの出力を最大化させる」

マーケティング本部

本部長 米野 宏明 氏

最初はフォーティネットジャパン合同会社 マーケティング本部長の米野氏に話を伺いました。フォーティネットジャパン合同会社はネットワークセキュリティ、コンピュータセキュリティの分野で2003年から日本市場で活躍しています。今回は、レベニュープロセスにおける、「プロセスごとの出力を最大化させる」をテーマに、まずは取り組みの概要を米野氏に聞きました。

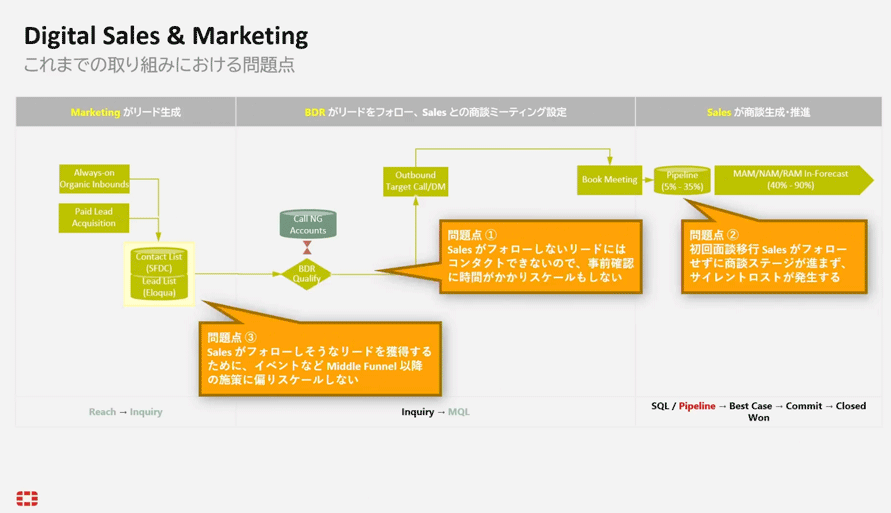

「4年〜5年前、まだ営業の仕組みが何もないところから、マーケティング、インサイドセールス、セールスまで一気通貫でつながるプロセスを設計しました。マーケティングがリードを生成しCRM/SFAにデータを格納、インサイドセールス(BDR:アウトバウンドのセールス)がリードをフォローし、営業につなげるという流れです。(米野氏)」

しかし、分業の仕組みを整備していった一方で、インサイドセールスと営業の間ではいくつかの問題点があったと米野氏は当時を振り返ります。

「1つ目の問題点は、営業がフォローしないリードがあると、インサイドセールスはそのリードにコンタクトできないので確認に時間がかかってしまうこと。

2つ目は、営業は初回面談に行っても、他にクローズが近い顧客があればそちらを優先してしまうこと。こうして初回以降は放置されサイレントロストが発生することがありました。

3つ目は、マーケティング側は営業がフォローしそうなリードしか獲得しにいけないということ。イベントなど、ミドルファネル以降の施策に偏ってしまうため、ファネルがスケールしないということになりました。(米野氏)」

プロセス分業したものの、マーケティングと営業の間の“壁”ができてしまったことに対し、八木は「この状態を逆転した取り組みとそのポイント」について米野氏に尋ねました。

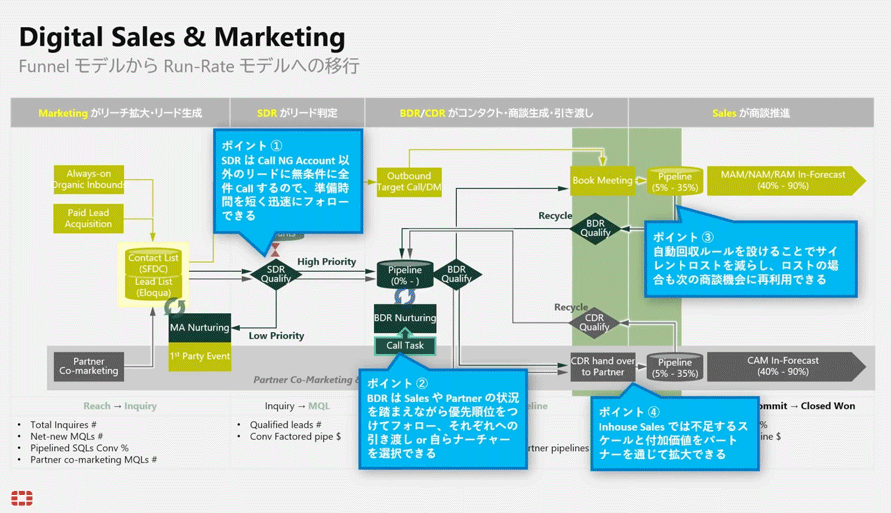

「1個目のポイントは、リードへのファーストタッチにSDR(インバウンド対応)を設置したこと。例えばイベントなどマーケティングビークルにタッチしているインバウンドに対して『ありがとうございます』というフォローを行い、顧客情報を聞いてデータベースをアップデートします。

先程の1つ目の問題点、営業がフォローしてくれないような場合には、集めた情報に対してはBDR(アウトバウンド対応)が電話します。そこに満たない場合は、ナーチャリングし直すことになります。

また、2つ目の問題点の営業の初回訪問以降、案件が進まないケースでは、定期的にそのパイプラインのステージを見て、ステージが浅いものはインサイドセールス側に回収するというプロセスを入れています。(米野氏)」

まだ移行中の面もありますが、徐々にこのモデルへと変えているところだと語る米野氏。一方、新たな取組としてAIの活用も検討しているといいます。

「AIに関しては検討中のことが2つあります。1つはコンテンツ生成です。このモデルにすると、スケールするためにはリードの数が足りなくなる。リードを作るためにはコンテンツをいかに素早く、バリエーション多く世の中に出していくかが大事だと考えます。もう1点はリードスコアリングにこれから取り組みたいと考えています。(米野氏)」

株式会社日立ソリューションズ「分業と特化、社内育成と専門性の活用」

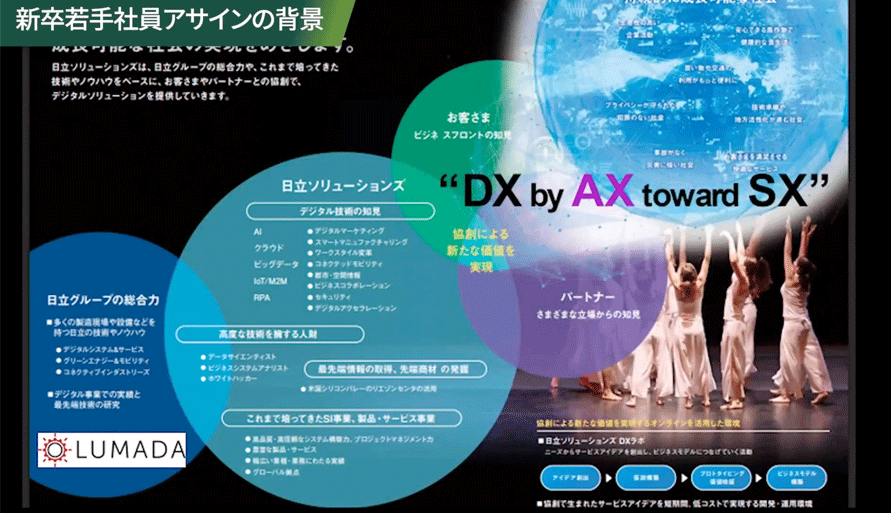

2社目のゲストは株式会社日立ソリューションズ 営業統括本部 デジタルマーケティング営業本部 本部長 松田 晋介氏。インタビュー動画による参加となりました。現在、数百あるプロダクトの提案が多様化する中で、対面プロモーションに加えデジタルプロモーションのチャネルも増え、これまでの営業スタイルでは限界に訪れている現状と打開策の紹介や、登壇者による意見交換を行いました。

まず、八木から冒頭に「先発完投型の営業はもう無理という中で、どうやって社内に知見を残すか。日立ソリューションさんの場合には、特に若手社員の育成というところにフォーカスをし、そこに解を見つけようとしていました」と背景を説明し、松田氏はビデオ内で営業変革について次のように語りました。

「私たちが考える営業のDX人材像になるためには、新卒若手社員はインサイドセールスでソリューション販売を数多く経験し、自身の力で引き合いから案件創出できる力をOJTで習得するというものでした。また、セールステックを使うことが当たり前の営業になるという方針があり、新卒若手のメンバーが組織の先頭に立つことが最善だと考えました。

また、この新卒人材は、数年経つとフィールドセールス部門に配置していきます。この人材戦略が私たちの方針、会社の方針である“DX by AX toward SX(※)”と親和性も高いと考えています。(松田氏)」

※AX:AIトランスフォーメーション、SX:サステナビリティ・トランスフォーメーション

この話を受けて、新卒若手社員をインサイドセールスのフロントに出すことについて、八木は登壇している奥田氏(三井住友カード株式会社)にも状況を聞きました。

「弊社(三井住友カード株式会社)の場合、まず新卒社員を受け入れた際に、1か月ほどインサイドセールス部隊にてOJTで研修をして学び、それからフィールドセールスに出るという形を提供しているという状況です。(奥田氏)」

両社とも、若手育成という面で同様の取り組みをしていることがわかりましたが、一方でどのような点に苦労しているのでしょうか。八木の質問に対し、松田氏がビデオで回答していました。

「社内の部門間の信頼関係の構築が大事だと考えています。それに加え、分業体制だと、お客様から見ると途中で営業が変わることになります。お客様やパートナーに、営業プロセスを分業することの価値をどう認めていただくかを常に模索しています。

その上で、営業部門全体でパイプラインの拡大、新規案件の創出、受注拡大、更新率向上などに取り組み、組織のSXに貢献していくことができると良いと考えています。(松田氏)」

最後に、セールステックやAIについても松田氏に話を伺いました。

「私どもの数百の商材の中から、どれを組み合わせるとベストなソリューションになるのか選ぶことはかなり難しいですが、セールステックやAIについてここで社内生成AIを使っています。社内検索をすると、過去のセールスのツールやセールスデータを活用して、どの提案をするのがベストなのかというアドバイスや、そのセールスツールが社内のどこにあるのかを教えてくれるエージェントを開発しています。特に若手のセールスパーソンが多いので、こういうメンバーもお客様への提案に活用できているのではないかなと思っています。

また、フィールドセールスの方から、新たに配属された若手メンバーがセールステックを活用し伝道師の役目を果たしていることに対し感謝されています。営業組織全体でのセールステックに関するリテラシーが上がっているという感覚を持っています。(松田氏)」

三井住友カード株式会社「社員は増やさない。業績は伸ばす」

参事役 コーポレートビジネスⅢ 部長

奥田 郁夫 氏

3社目のゲストは、三井住友カード株式会社 参事役 コーポレートビジネスⅢ 部長 奥田 郁夫氏です。昨今、インサイドセールスの体制拡充の中でのキーワードが「社員は増やさずに業績を伸ばしていく」ということでした。この内容について八木がさらに詳しく聞きました。

「もともとフィールドセールス中心でしたが、そのリソースは年々限られて減る一方でした。さらに、お客様のリクエストも多岐にわたり、すべてのお客様にアプローチできるわけでもなく、総当たり的な営業も非効率だと感じていました。やがて、商品開発や新しい取り組みのリソースに重きをおくという経営判断もあり、インサイドセールスが求められる環境へと変わりました。(奥田氏)」

実際、三井住友カード株式会社にはブリッジインターナショナルのインサイドセールスが12名、常駐するということで「社員は増やさず」に人員を増やす取り組みに着手しました。これに対し八木は「営業の現場に初めてインサイドセールスがいることになりましたが、この時『見えない壁』があったかと思います。これを打破するための取り組みや工夫した点について教えてください」と質問。奥田氏は次のように回答しました。

「今、オフィスの同じフロアに、フィールドセールスもインサイドセールスもいますが、以前エリアを分けていました。誰に相談したらよいかわからないという戸惑いもあったかもしれません。スピードの面などで課題があったことも記憶しています。

しかし、打開策としてここ最近はフィールドとインサイドのミックス部隊を作り、隣り合わせで業務をするというチャレンジをしています。座談会で聞いたところ『隣に相談する相手がいると非常に業務がはかどる』と好意的な意見も出てきています。これからも、いわゆる『仲間意識』を高めて取り組んでいこうと考えています。(奥田氏)」

まとめ

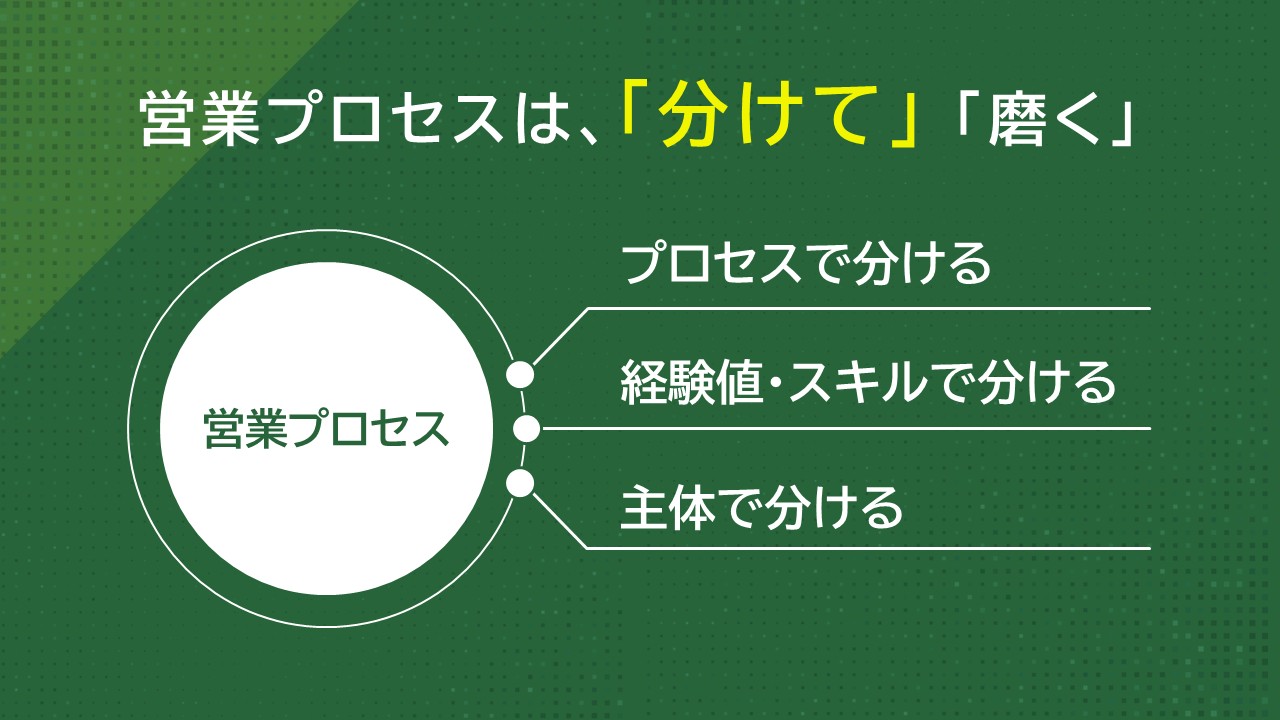

今回は、「営業プロセスは、分けて磨く」というテーマで行われたセッションを紹介しました。最後に、八木は次のように締めくくりました。

「営業プロセスは、『レベニュープロセスを縦横に分ける』という考え方、『経験値・スキルをうまく共有していく』という分け方、それから3つ目の『主体で分ける』という磨き方があります。

インサイドセールスのアウトソーサーや高い専門性を持つ『新しい主体』をうまく使い分けることで、専門的な力を発揮し分けて磨いていくという話をいただきました。今回の話を伺って、私たちも引き続き付加価値の高いソリューションを供できるような形でブラッシュアップを進めていきたいと考えております。(八木)」

今回の記事を参考に、自社の営業プロセスにおけるインサイドセールスの新たな活用方法について検討してみてはいかがでしょうか。

また、今回のFORUMのうち下記セッションについては、さらに詳しい内容を紹介しておりますので、ぜひお読みいただき、今後の取り組みの参考にしてはいかがでしょうか。

| 全体版 | 『【イベントレポート】BRIDGE FORUM 2025│Maximizing Revenue 〜持続的売上成長へ—仕組みとAIの再設計で成果を最大化〜』 |

| メインセッション-2 | 『「AI×仕組み」で切り拓く売上成長の新常識 〜レベニュープロセス分業の再考〜』 ブリッジプロセステクノロジー株式会社 取締役副社長 北村 寿雄 |

| メインセッション-4 | 『テクノロジー×データで進化するレベニュープロセス:持続的成長のための実践』 ブリッジプロセステクノロジー株式会社 代表取締役社長 尾花 淳 |

| メインセッション-5 | 『未来の人材戦略を考える:提案型スキル×AI活用×マネジメント』 株式会社アイ・ラーニング 代表取締役社長 杉山 真理子 |