目次

はじめに

2025年10月21日、「BRIDGE FORUM 2025 │Maximizing Revenue 〜持続的売上成長へ—仕組みとAIの再設計で成果を最大化〜」が開催されました。2014年より毎年開催されているこのイベントですが、昨年より「BRIDGE FORUM」と銘打ち、新たな価値を提供する場としてリニューアルしています。

今回の「BRIDGE FORUM 2025」のテーマは「営業・マーケティング・人材育成といった成長に欠かせない要素を、テクノロジーとプロセス、そして人の再設計という視点から見直し、持続的な売上成長のヒントをお届け」することとし、多くの事例を交えたセッションが行われました。

なお、今回の申込者は昨年比113%の438名に上り、この分野への期待が年々高まっていることが実感できました。また、実施後のアンケートでは、その期待に対し、「非常に満足」または「満足」と回答した参加者は91%。業務に「役立つ(「一部役立つ」含む)」は97%となり、多くの参加者にとって有意義なFORUMであったと考えられます。本レポートでは、そのうち特に注目したい下記のセッションを中心にダイジェストでご紹介します。

基調講演

- 『2030年の未来視点でのデジタル事業構造変化 〜生成AIはテクノロジー、社会、消費者をどう変えていくのか〜』

元日本IBM戦略コンサルタント/マスター・インベンター 落合 和正 氏

IBM Consulting事業部コンサルタント, 兼 生成AIリサーチャー 松金 俊介 氏

メインセッション一覧

- メインセッション-1:

『何故、いま継続的な売上成長の為の改革が必要なのか? ―営業課題から経営課題に―』

ブリッジインターナショナルグループ株式会社 代表取締役会長兼CEO 吉田 融正 - メインセッション-2:

『「AI×仕組み」で切り拓く売上成長の新常識 〜レベニュープロセス分業の再考〜』

ブリッジプロセステクノロジー株式会社 取締役副社長 北村 寿雄 - メインセッション-3:

『営業プロセスは『分けて、磨く』:インサイドセールスが実現する最適解』

ブリッジインターナショナル株式会社 代表取締役社長 八木 敏英 - メインセッション-4:

『テクノロジー×データで進化するレベニュープロセス:持続的成長のための実践』

ブリッジプロセステクノロジー株式会社 代表取締役社長 尾花 淳 - メインセッション-5:

『未来の人材戦略を考える:提案型スキル×AI活用×マネジメント』

株式会社アイ・ラーニング 代表取締役社長 杉山 真理子 - ネットワーキング(参加者交流会)

基調講演

2030年の未来視点でのデジタル事業構造変化

〜生成AIはテクノロジー、社会、消費者をどう変えていくのか〜

元日本IBM戦略コンサルタント / マスター・インベンター 落合 和正 氏

IBM Consulting事業部コンサルタント・生成AIリサーチャー 松金 俊介 氏

基調講演では、元日本IBM戦略コンサルタント / マスター・インベンターの落合 和正氏、IBM Consulting事業部コンサルタント・生成AIリサーチャー 松金 俊介氏それぞれが見解を語るセッションと、お二方によるプチパネルディスカッションを実施しました。

前半の落合氏のパートでは、2030年の未来から逆算してテクノロジーや社会・企業がどのように変化するのか、企業経営に求められる変革の本質を読み解きました。後半の松金氏のパートでは、世界最前線の生成AI動向をもとに、日本企業がこの波をどう経営に取り入れるべきか、実践視点で考察しています。今回は、両者のセッション内容とプチパネルディスカッションの内容の一部を抜粋しご紹介します。

落合氏「バックキャスティング型のアプローチ」で2030年の未来から現在を俯瞰する

① 2030年という未来から現在を逆算する

マスター・インベンター

落合 和正 氏

これから未来の経営を考えるときに、「後方思考」と「前方思考」があると落合氏は語ります。例えば、来年の経営計画を立てたり、これから先の予定を考えたりする際には、一般的に「去年、今年がこうだった。だから来年はこうだ」と考えます。これを「後方思考」と落合氏は呼びます。

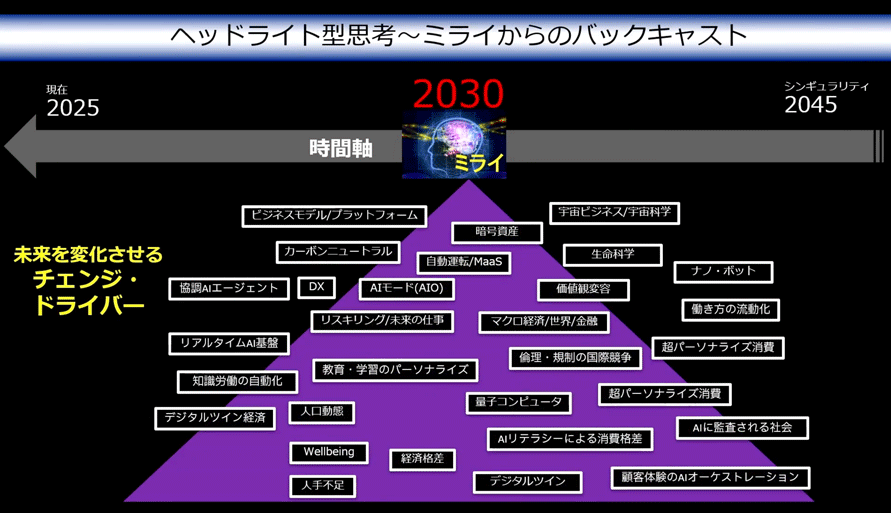

一方、「前方思考」は、「未来にはこんな場所に行く。だから、明日、あるいは来年はこうしよう」と考える方法です。この「未来から逆算するアプローチ=バックキャスティング型のアプローチ」で経営理念を作成する時や、事業開発する時のスタンダードになってきていると落合氏は述べています。

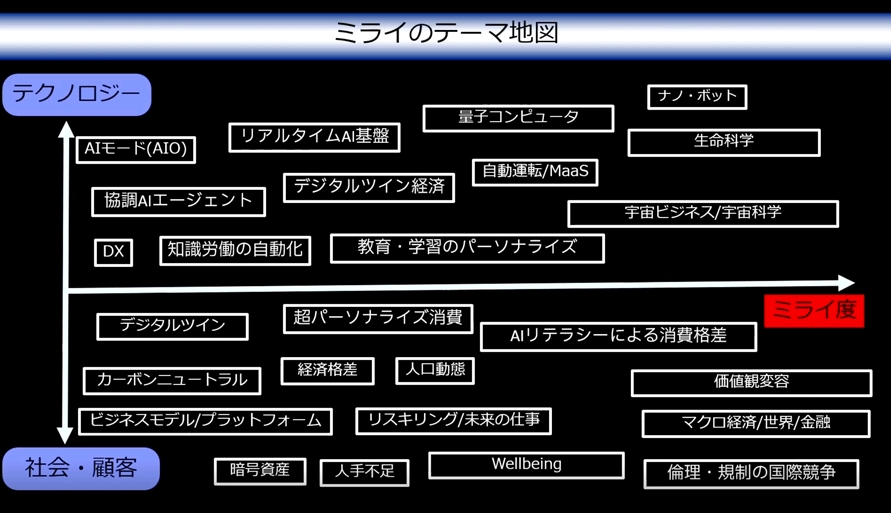

さらに落合氏は「バックキャスティング型のアプローチ」の方法を詳しく解説しました。例えば5年後の2030年を考えると、どのような変化が訪れているのか、その変化を引き起こす要因は何なのか。この変化を引き起こすものを「チェンジ・ドライバー」と呼び、テクノロジーや社会・顧客の変化を軸にマッピングした「ミライのテーマ地図」を提示。そして、この未来のテーマのほとんどにAIが影響を及ぼすという発想で、これからも重要なトピックとして位置づける必要性を指摘しました。

② AIの利用拡大はマーケティングKPIにも影響を及ぼす

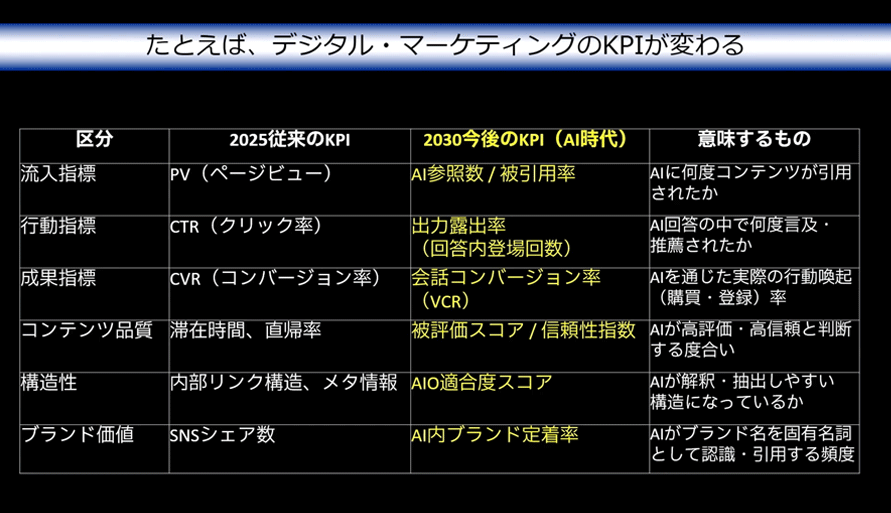

落合氏は、すでにインターネットの生態系に変化が生じていると述べています。代表例として、Google等を用いてインターネット検索するのではなく、生成AIを使って調べ物をする人が増えていることを挙げています。落合氏が会場にも問いかけたところ、やはり検索するより生成AIに聞く回数が増加している傾向が見られました。もはや、ユーザーは「リンク」を求めているのではなくストレートに「答え」を求めているのではないかと落合氏は語りました。

またこの変化は、デジタルマーケティングの分野にも変化をもたらすと述べています。代表例としてはSEO対策が挙げられます。AIの登場により、これまでのようにPVやCTR、CVRを伸ばすという考え方から、KPIの設定を変えていかなければならないと指摘しました。

③ 生産性は5倍、ビジネスチャンスは10倍に

落合氏は、今後、AIにより生産性が向上する中で人手を減らすよりも、ビジネスチャンスも拡大するのでそれを活かしたいと語りました。例えば、DeNAでは、社員の半数で既存の業務を行い、それ以外の半数を新規事業に充てるという戦略を取ろうとしています。また、アクセンチュアでは、AIでバーチャルCxO(CIO、CFO、CMOなど)を本気で作ろうと取り組んでいます。

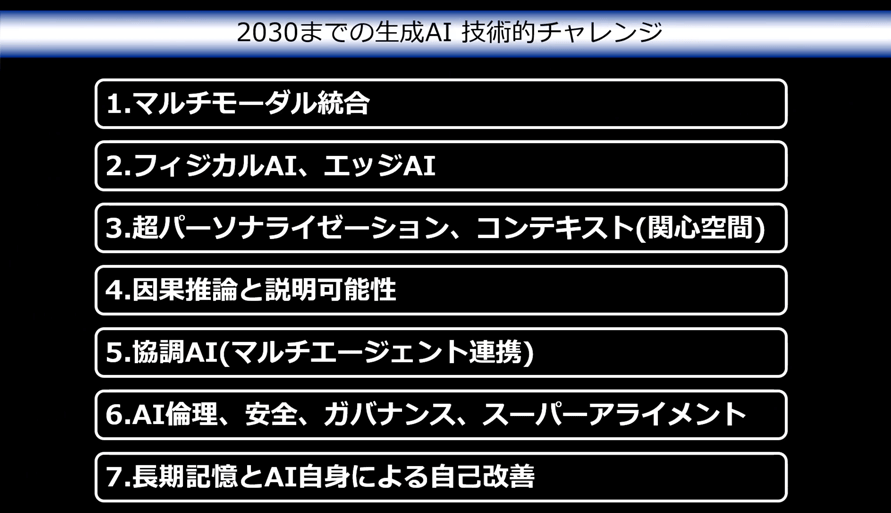

2030年に向け、生成AIの技術的なチャレンジは今後も続き、落合氏はその中でも「超パーソナライゼーション、コンテキスト(関心空間)」に注目していると語ります。現在、AIはデジタルの中で閉じた存在ですが、今後はAIが人とのやり取りを繰り返すことで様々なコンテキストを取り込み、やがてデジタルとリアルの垣根を越えるようになっていくとその考えを述べました。

松金氏「生成AI活用に求められる制度設計、『人間の責任』が最大の壁」

①生成AIの技術的な進歩はどこまできているのか?

松金 俊介 氏

落合氏の話題を受けて「AIの未来図はいずれも射程圏内」と、冒頭で振り返る松金氏。しかし、近い未来に「人間の責任」という最大の壁があるということが起きていることも訴えます。

その背景として、現在の生成AI生成AIのIQは中央値が約100となり、GeminiやChatGPTは130〜140くらいになっている、これは人間を上回っていることが多い実情について触れました。一方で、さらに上がるか?というと、IQが高い人間は限られていることから、そこから生み出されるデータが限られているという点からも、これ以上は難しいかもしれないと考えていると語ります。「これだけ賢いAI」を使ってビジネスを進めようとするときに、これから一番がんばるべきは「人間」と問題提起しました。

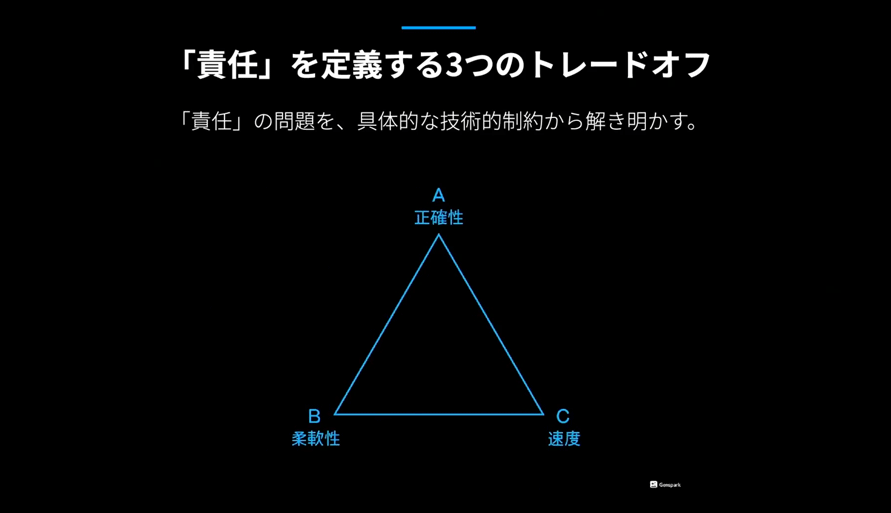

②AIにおいて正確性、柔軟性、速度の3点は同時に最大化しにくい

この人間の「責任」を定義するにあたり、松金氏は「正確性」、「柔軟性」、「速度」の3点を挙げました。この3つは同時に最大化しにくいことから、ジレンマならぬトリレンマと松金氏は紹介しています。

この3つについて松金氏が解説した内容を簡単に整理すると下記のようになります。

| A:正確性を重視するなら「バッチ型」。しかし、精密だが遅く、柔軟性が落ちる。 |

| B:柔軟性を重視するなら「類似ChatGPT型」。便利だが必要十分の欠落が出やすい。 |

| C:速度を重視するなら「Bot型」。正確性は高いが融通が利かない。 |

こうした3つのトレードオフの結果、類似ChatGPT型から始まり、精度を求めるとバッチ型に、速さを求めるとBot型に行き着くというパターンが見られるとのことです。

③技術の伸び待ちではなく、人の「覚悟」と「制度設計」で未来は変わる

このように、類似ChatGPT型の生成AIの技術的な成熟がさらに高まり、精度を上げていくかというと、それもまた難しい話であり、「人間の責任」を見直していく必要があると松金氏は語ります。

「責任」とは、AIの利益を享受するには、AIの不完全さを許容し、リスクを受け止めること。これが、今、人間に最も求められている挑戦だと松金氏は強調しました。

プチパネルディスカッション「7つの質問」で参加者とともにAIの未来について考える

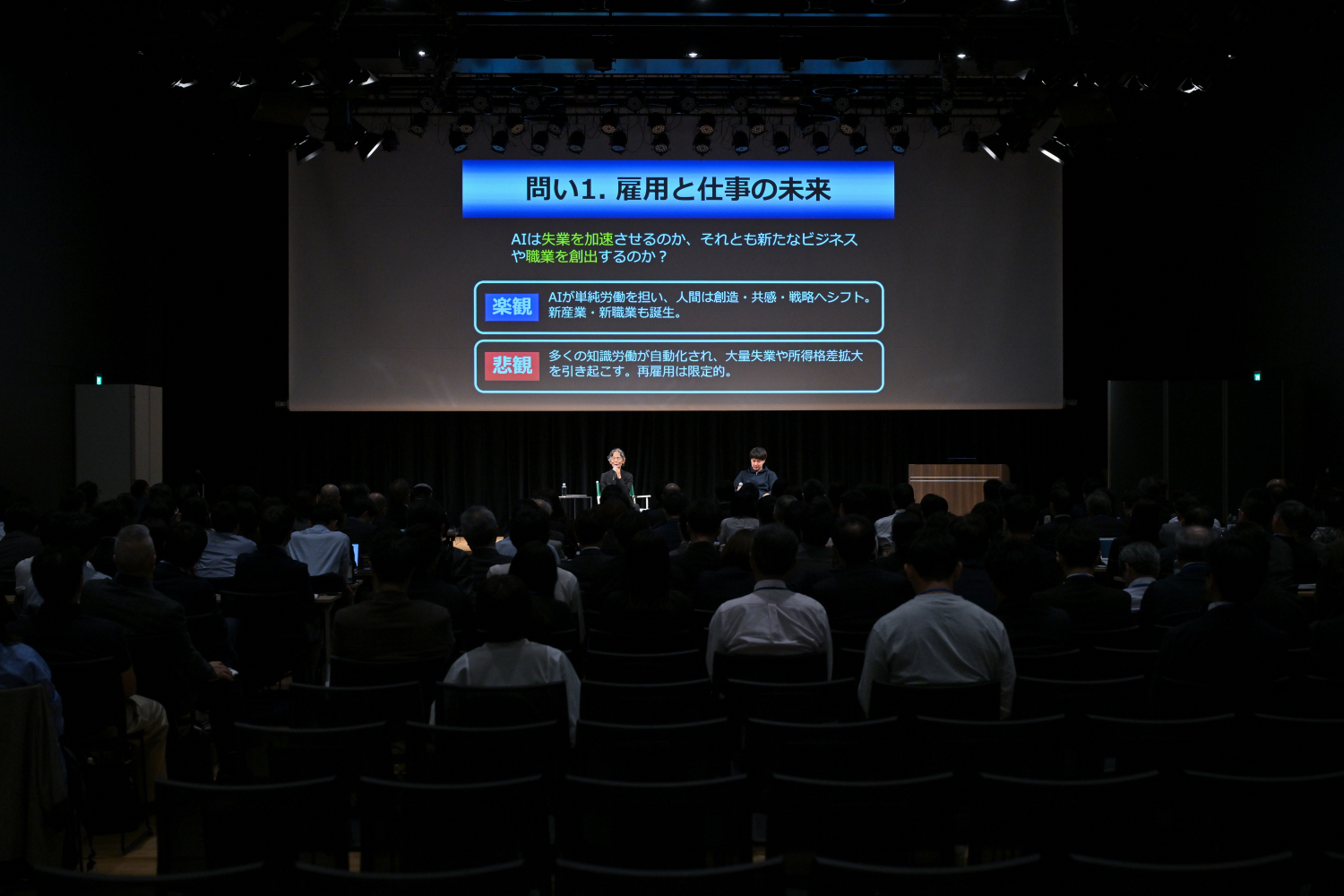

両氏のセッション後、落合氏が進行し松金氏を交えた「プチパネルディスカッション」を行いました。ここでは、落合氏がAIの未来に関する7つの質問を用意し、会場と松金氏に“挑戦”しました。

一例を挙げると、「AIは失業を加速させるのか、それとも新たなビジネスや職種を創出するのか?」というものでした。会場は約9割が「楽観派」でしたが、松金氏は結構な比率の仕事がAIに代替可能になってしまうとの考えを示しました。

また、「AIは人々の幸福度を高めるか?」という問いに対し、会場は半々くらいでしたが、松金氏は「人間の仕事がなくなっていく実感があるという意味では悲観的。やがてAIが人間から奪い取った分を人間に還元する仕組みがあれば楽観的」と回答しました。

最後に、落合氏により「AIを私たちの生活や社会を根底から変えうる、まさにゲームチェンジャー」、「その変化が良いものになるか悪いものになるかは、技術のせいではなく、私たち自身の選択にかかっている」という、生成AIが作成したメッセージが届けられました。パネルディスカッションに至るまで、生成AIを活用した先進的な基調講演に、会場の多くの参加者が大きな興味を持って耳を傾けていました。

メインセッション – 1

何故、いま継続的な売上成長の為の改革が必要なのか? ―営業課題から経営課題に―

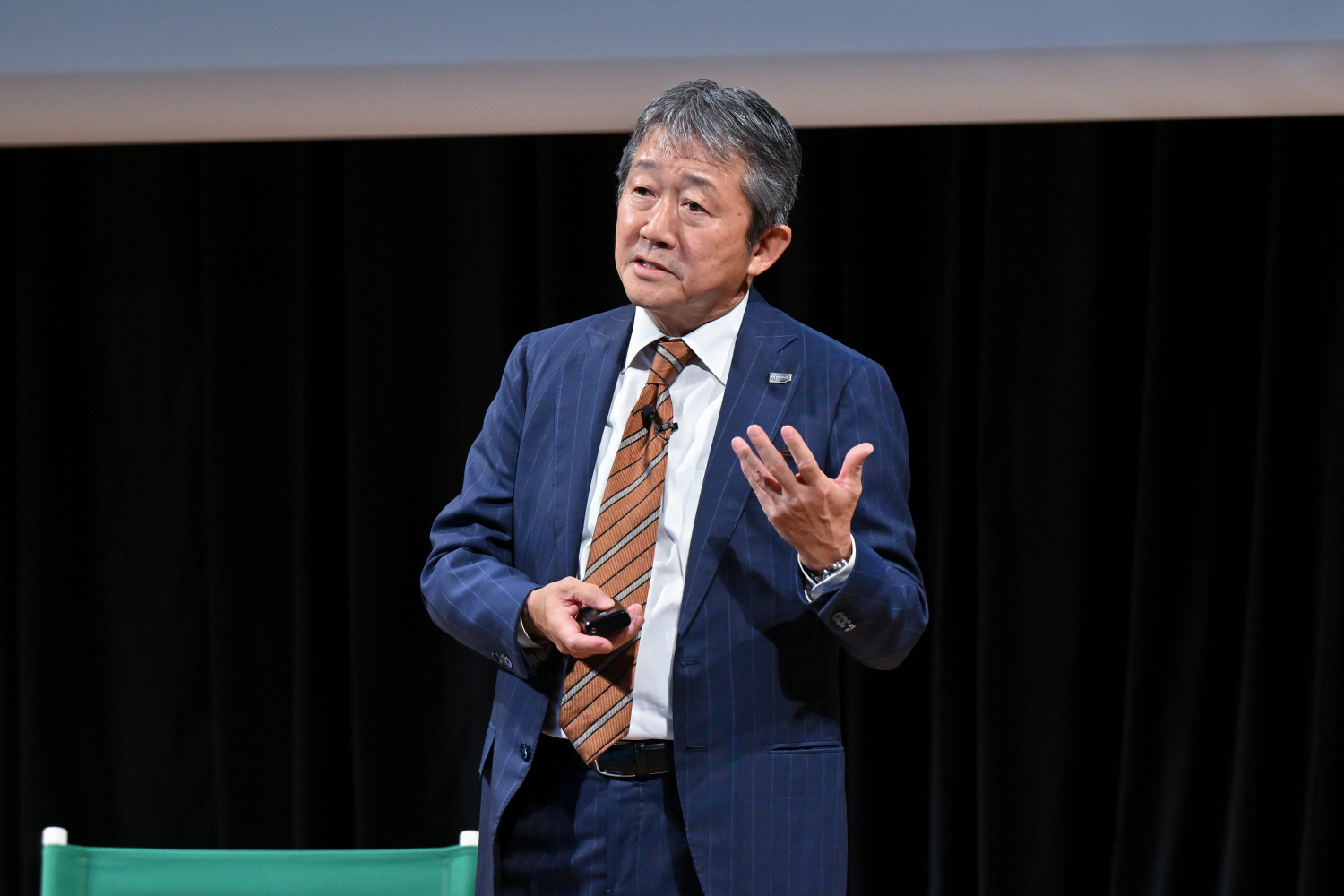

ブリッジインターナショナルグループ株式会社 代表取締役会長兼CEO 吉田 融正

最初のメインセッションは、ブリッジインターナショナルグループ株式会社 代表取締役会長兼CEO 吉田 融正が登壇。営業と経営課題に関するテーマについて語ったセッションの一部をご紹介します。

代表取締役会長兼CEO

吉田 融正

①属人的な営業モデルはすでに限界、プロセスごとに分業する重要性

昨今、労働人口減少、雇用の流動化で営業リソース確保が困難な今、人海戦術の営業モデルは限界。加えて、日本は成熟市場となり、より高付加価値な営業活動が求められ、従来のやり方ではモノが売れません。これらは単なる営業部門の課題ではなく、企業全体の「経営課題」として、抜本的な変革が急務となっています。

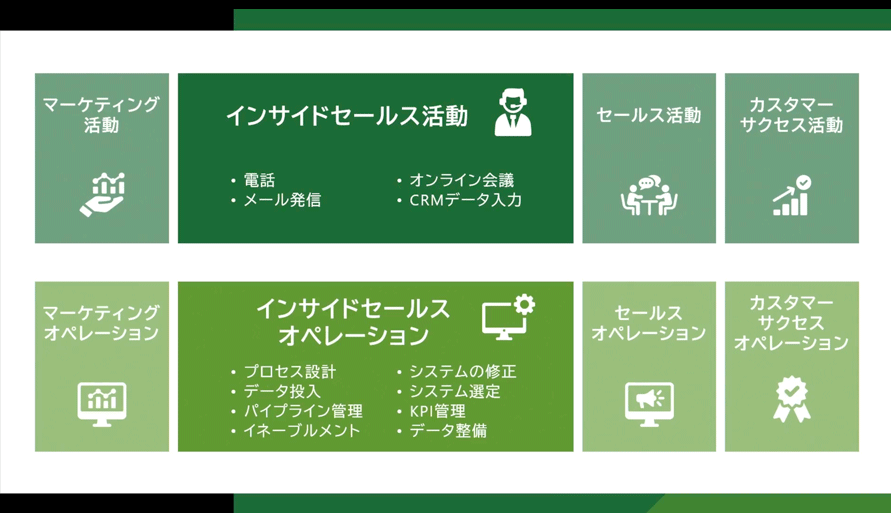

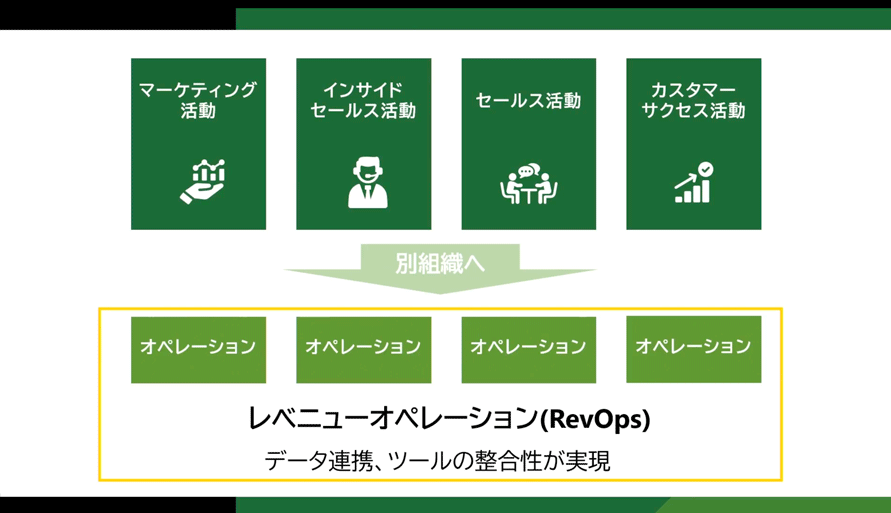

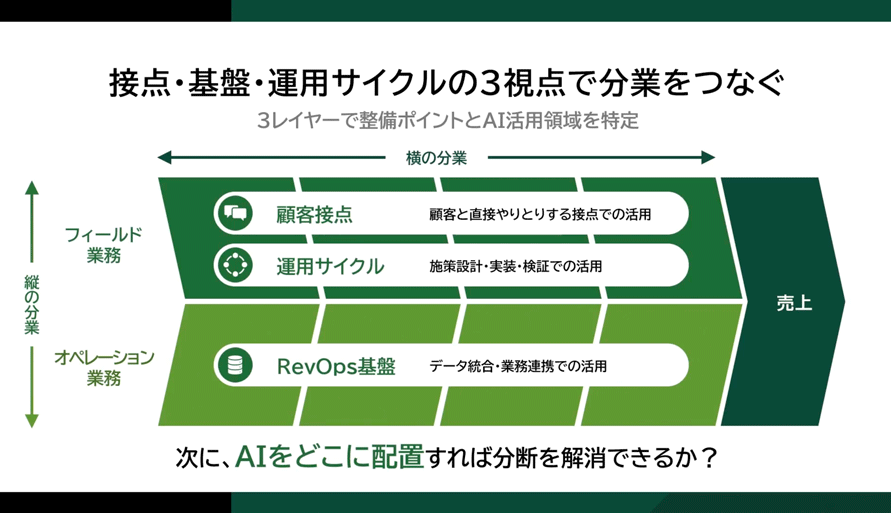

そのためにも、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスという横のプロセスを分業し、「ジェネラリストからスペシャリストへ」転換することをこれまでも伝えてきました。しかし、この横のプロセス分業には、自分のプロセスのKPIしか見なくなってしまうというような分断を生むリスクがあります。そこで、今度は縦に分業し、オペレーションを切り出して、横串につなぐ=レベニューオペレーション(RevOps)という組織を新設することで一気通貫のデータが見えるようになります。こうすることで、全体の数字がいかないときに、どこにネックがあるのかデータ上からわかるようになるという取り組みです。

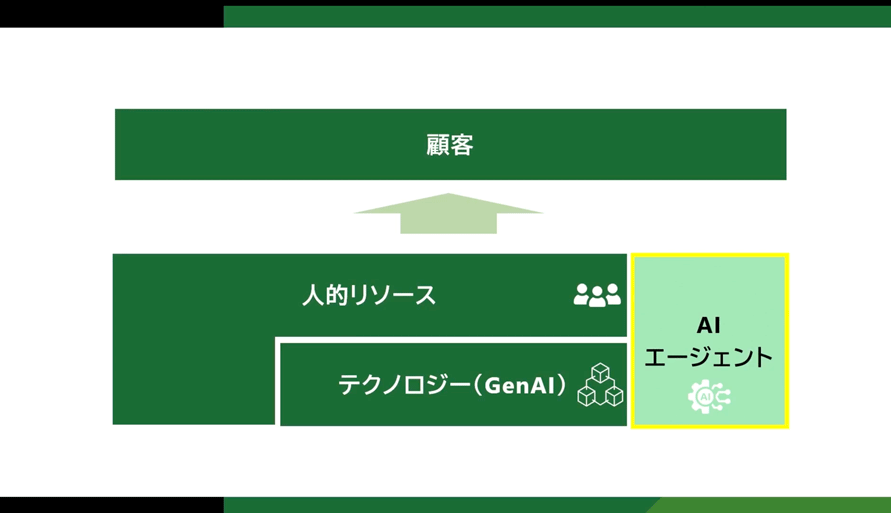

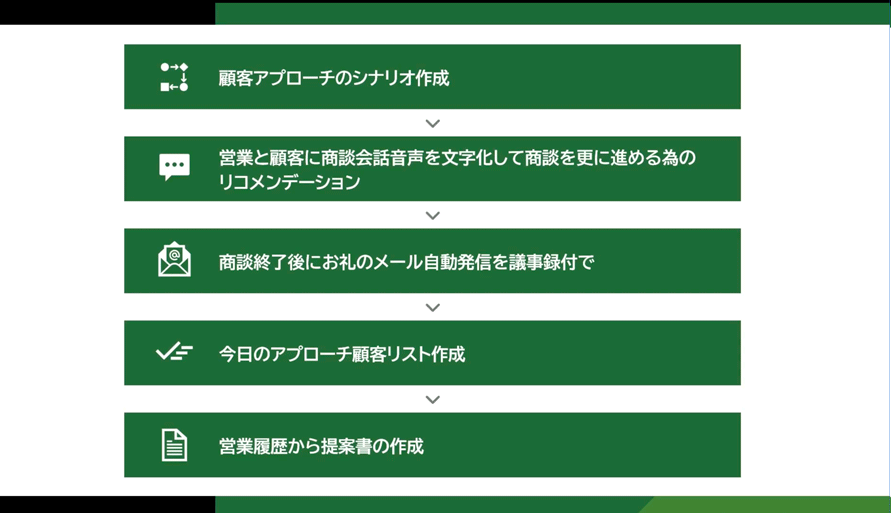

②AIエージェントで変化する新たな営業モデル

AIエージェントが営業の世界にも入ってこようとしています。AIエージェント同士がつながることで、さらなる営業改革が実現しようとしています。

このAIエージェントで何ができるのかというと、顧客アプローチのシナリオ作成、商談会話音声の文字化、商談を進めるためのリコメンデーション、商談後のお礼と議事録の送付、提案書の作成の支援などが考えられます。基調講演でもあったように、2030年に訪れる新たな時代には営業分野にもAIが入ってこないわけがありません。AIをどのように現場に持ち込むか、どうアプローチするのかを知ることが次のテーマとなるのではないでしょうか。

メインセッション – 2

「AI×仕組み」で切り拓く売上成長の新常識 〜レベニュープロセス分業の再考〜

ブリッジプロセステクノロジー株式会社 取締役副社長 北村 寿雄

取締役副社長

北村 寿雄

2つ目のメインセッションには、ブリッジプロセステクノロジー株式会社 取締役副社長 北村 寿雄が登壇。AIを仕組みの中に組み込むことで、プロセスの分断解消と成果につながるという視点を伝えたセッションの一部をご紹介します。

①滞留・分断が起きている現状

マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスと横のプロセスを分業が進んでも、組織の分断や滞留が発生してしまうケースが少なくありません。例えば、整備前の企業では「顧客データ重複率」は20〜30%、「MQL→SQL平均滞留日数」は84日というデータがあります。

②分断解消に向けて、AIを活用するための視点

滞留や分断の要因となっているのが、現場のリソース不足です。業務負荷と人材不足、優先度判断の属人化が滞留を起こしていると考えられます。この分断を防ぐには、AIを適所に配置することでプロセスがスムーズに進むと考えられます。その時、顧客接点、運用、RevOps基盤の3つの視点で連携させることが鍵を握ります。

メインセッション – 3

営業プロセスは『分けて、磨く』:インサイドセールスが実現する最適解

ブリッジインターナショナル株式会社 代表取締役社長 八木 敏英

代表取締役社長

八木 敏英

3つ目のメインセッションには、ブリッジインターナショナル株式会社 代表取締役社長 八木 敏英が登壇。インサイドセールスを活用し、分業化された営業プロセスにどう役立てられるのかというテーマのセッションです。ゲスト企業の事例を交えながら、課題や取り組みの紹介と意見交換を行いました。ここでは、主なトピックを紹介します。

①フォーティネットジャパン合同会社の取り組み

役割の縦割りを明確化し停滞案件は営業から“無条件回収”しナーチャリングのフェーズに戻すループ設計を実施。今後はAI活用することで、コンテンツ大量生成・多様化、リードスコアリングの高度化などを検討。

②株式会社日立ソリューションズの取り組み

マーケティング、セールス、カスタマーサクセス全ての営業のプロセスをひとりひとりの営業が担うスタイルへ。若手の育成にフォーカスし、ソリューション販売経験とセールステック活用をインサイドセールスでOJTで習得。その後、フィールドセールス部門に配置し社内へのセールステック浸透に貢献。

③三井住友カード株式会社の取り組み

フィールドセールスのリソースが限られている中、インサイドセールスとフィールドセールスを同一フロアに配置。FS×ISのミックス部隊で相談の即時化・速度向上。物理的距離を詰める=心理的距離も縮めることに成功。分業導入の抵抗を混成・隣席”で解消。

メインセッション – 4

テクノロジー×データで進化するレベニュープロセス:持続的成長のための実践

ブリッジプロセステクノロジー株式会社 代表取締役社長 尾花 淳

代表取締役社長

尾花 淳

4つ目のメインセッションには、ブリッジプロセステクノロジー株式会社 代表取締役社長 尾花 淳が登壇。テクノロジーやデータを活用することでレベニュープロセスはどう進化するのか、ゲスト企業2社の担当者を招き、取り組みの内容を聞きました。

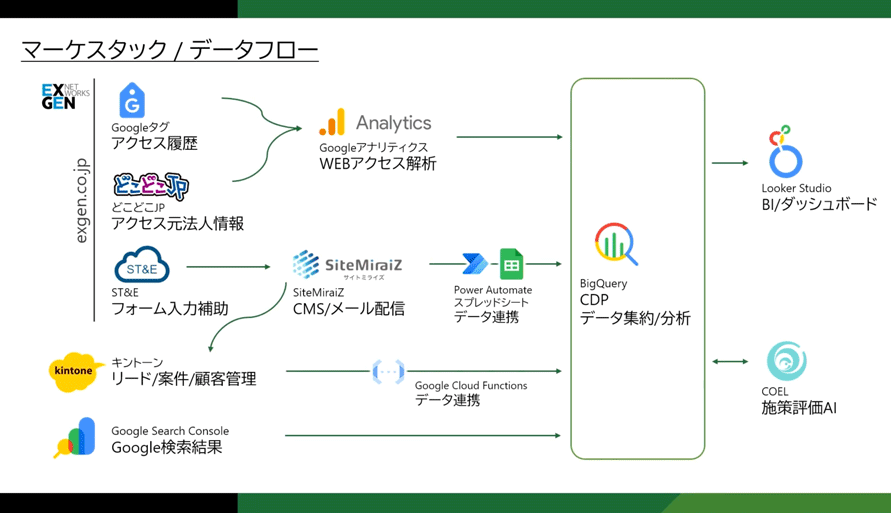

①エクスジェン・ネットワークス株式会社(マーケティング)の取り組み

これまで「捨て」ていた、マーケティングの活動の中で生じるデータをCDPに蓄積し、統合的に閲覧できる基盤を構築。マーケティングの施策の評価や施策の最適化にデータやテクノロジーを活用できる環境ができました。その結果、接触→リード→案件→受注までの状況の可視化、レポート化、振り返りや将来予測などに活用できるようになりました。今後は、AIを活用し蓄積したデータをもとに既存顧客の行動を探るなどの取り組みを検討しています。

②KDDIまとめてオフィス株式会社(インサイドセールス)の取り組み

インサイドセールスの高度化(①架電対象の選定、②架電結果整理、③ネクストアクション策定)が課題。インサイドセールスで顧客対応する時間を最大化するためにも効率化する必要がありました。そこで、①架電対象を自動選定する仕組みの構築、②通話内容をAI要約しサマリー自動出力(人の関与は最小修正)、③フォローアップの架電内容をAIに示唆させる、といった取り組みを実施。今後も顧客の解像度を上げるためにも、これらの取り組みを続けていきたいと考えています。

③フィールドセールスのテクノロジー、データ活用について

CRMを活用において重要な活動履歴。AIの活用により活動記録(電話・メール・オンライン会議・対面録音)の自動取り込みや、商談更新の自動化(内示の連絡を検知しフェーズを自動提案・更新、次ステップを示唆)といったことが実現できる時代が訪れています。テクノロジーとデータを活用することで、持続的な成長につながる環境が整いつつあります。

メインセッション – 5

未来の人材戦略を考える:提案型スキル×AI活用×マネジメント

株式会社アイ・ラーニング 代表取締役社長 杉山 真理子

代表取締役社長

杉山 真理子

最後のメインセッションは、株式会社アイ・ラーニング 代表取締役社長 杉山 真理子が登壇。持続的な事業成長には人材育成の”仕組み”が不可欠という中で、事例紹介を交えながら強い組織づくりのヒントを探るセッションとなりました。

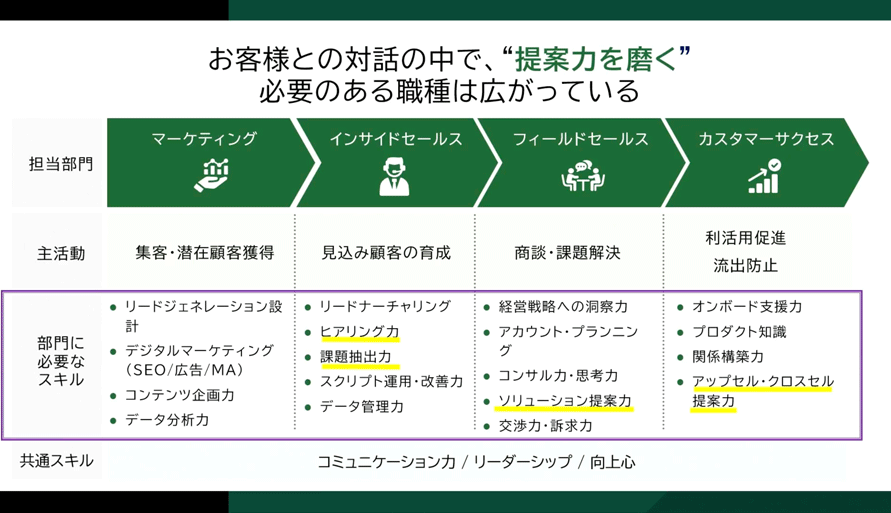

①提案型のスキルをどう磨くか?

これまでのセッションでプロセス分業モデルの紹介をしてきましたが、この中で必要なスキルとして「提案力を磨く」ことが共通課題と言えます。例えば、インサイドセールスではヒアリング力や課題抽出力、フィールドセールスではソリューション提案力、カスタマーサクセスではアップセル・クロスセル提案力などが挙げられますが、これをどのように磨いていくのか、BIPROGY株式会社の事例とともに紹介しました。

②BIPROGY株式会社の「提案型スキル」の磨き方

自社の価値を高めるために、営業でなくエンジニアを対象に、顧客課題の本質把握を経て解決に結びつける力を育成する教育を実施しました。その内容はロールプレイ中心の体感する学習でした。その狙いは、エンジニアのスキルを持つ方に、さらに提案力という、顧客課題を引き出すスキルを身につけて、その人の価値を高めていくというものでした。

研修の結果、エンジニアに行動変容が起きました。例えば顧客訪問前の事前準備、事前情報を踏まえて、顧客に何を聞いて、何を答えてもらえるか、効果的なやりとりができるようになってきているとのこと。

このように、実践的な学びを経て、提案力を磨くことにつながりました。今後は、基調講演でも話題になったように、AIを活用することで学びのパーソナライズ化も進んでいくだろうと考えられます。

ネットワーキング(参加者交流会)

すべてのセッション終了後、ネットワーキング(参加者交流会)の時間が設けられました。このネットワーキングの場では、各業界のリーダー層を中心に活発な意見交換が行われました。実際の声として、次のようなコメントが寄せられています。

「AI活用の具体像が見え、導入へのハードルが下がった」

「ツールだけでなく、組織や人材まで含めた“仕組み化”の考え方が印象的だった」

「グループ全体で統一されたストーリー設計がわかりやすかった」

このように、テーマ理解だけでなく“実装フェーズ”を意識した議論が多く交わされ、B2BビジネスにおけるAI活用のリアルな課題と可能性が共有されました。

まとめ

今回レポートした「BRIDGE FORUM 2025│Maximizing Revenue 〜持続的売上成長へ—仕組みとAIの再設計で成果を最大化〜」では、AI活用とレベニュープロセスの実践面での取り組みに関するセッションが印象深いものとなりました。

本FORUMの参加者からは様々な意見が寄せられましたが、特にテーマの時流性や登壇者の具体的な事例紹介が特に評価されました。「AI活用の具体像が見えた」「事例が実践的で参考になった」といった声も多く、今後もイベントやWebサイトなどで期待に応えるべく発信を続けていきたいと思います。

また、今回のFORUMのうち下記セッションについては、さらに詳しい内容を紹介しておりますので、ぜひお読みいただき、今後の取り組みの参考にしてはいかがでしょうか。

各セッション詳細はこちら

| メインセッション-2 | 『「AI×仕組み」で切り拓く売上成長の新常識 〜レベニュープロセス分業の再考〜』 ブリッジプロセステクノロジー株式会社 取締役副社長 北村 寿雄 |

| メインセッション-3 | 『営業プロセスは「分けて、磨く」:インサイドセールスが実現する最適解』 ブリッジインターナショナル株式会社 代表取締役社長 八木 敏英 |

| メインセッション-4 | 『テクノロジー×データで進化するレベニュープロセス:持続的成長のための実践』 ブリッジプロセステクノロジー株式会社 代表取締役社長 尾花 淳 |

| メインセッション-5 | 『未来の人材戦略を考える:提案型スキル×AI活用×マネジメント』 株式会社アイ・ラーニング 代表取締役社長 杉山 真理子 |