目次

はじめに

受注に向けて次々とアポイントを取得し商談を進める「狩猟型」インサイドセールスに対し、時間をかけて顧客との信頼関係を築き課題解決に取り組む「農耕型」インサイドセールス。本コラムでは、この両者の違いを紹介しつつ、「狩猟型」に限界を感じる企業に向けて、「農耕型」のアプローチによる効果やメリットを紹介します。

1.「農耕型」と「狩猟型」インサイドセールスの違い、2020年代の営業はなぜ農耕型を目指すべき?

「狩猟型」の営業スタイルは限界を感じる企業も?

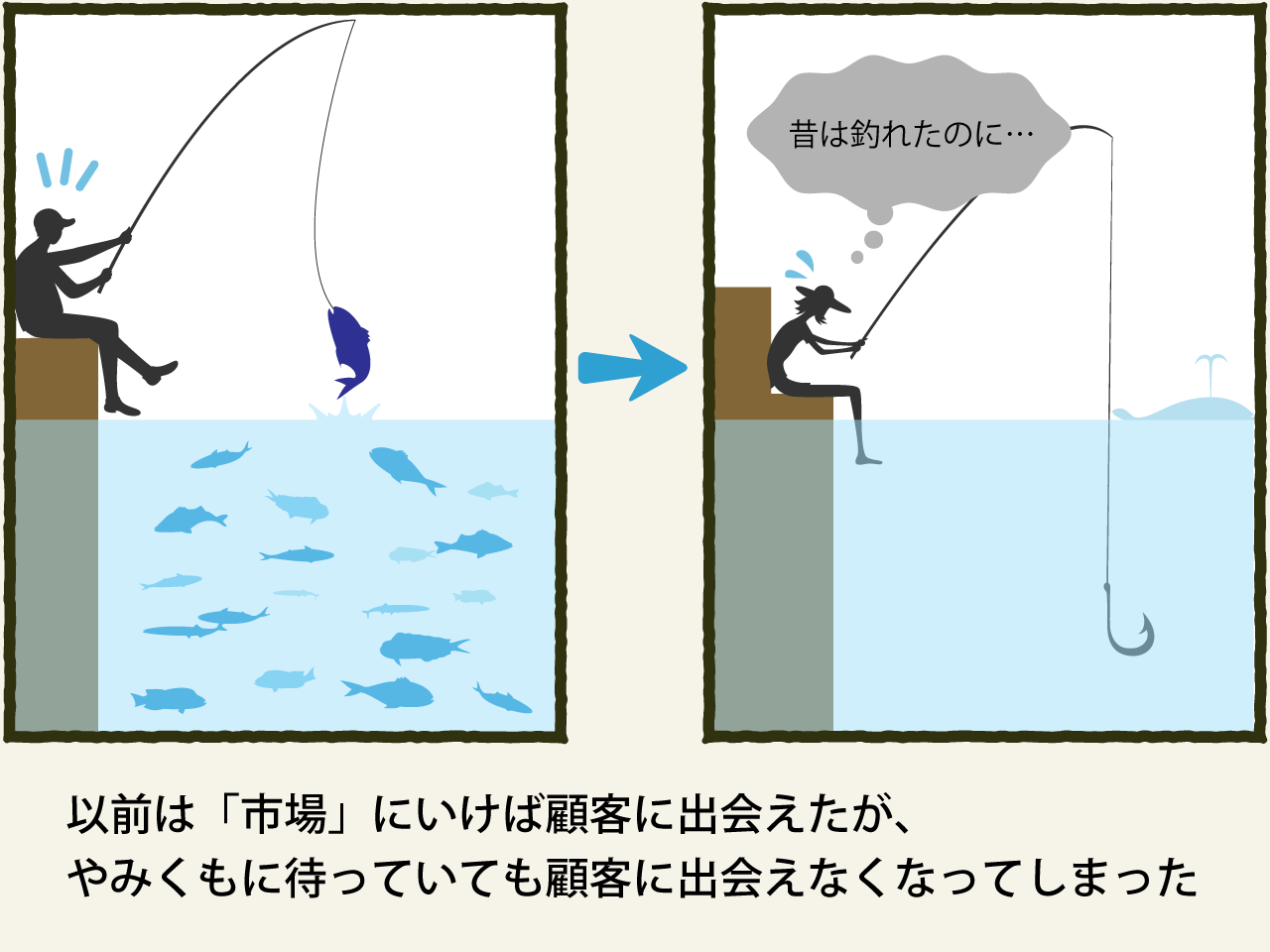

日本の営業スタイルは、長らく「狩猟型」が主流のアプローチ方法でした。高度成長期から続く市場拡大の中で育った日本企業の多くは、営業の力で「良い製品やサービスを売り込めば顧客が買ってくれる」ということを疑わなかったことでしょう。“獲物”はいくらでも市場に存在し、営業が訪問すれば一定の成果が得られる…だからこそ、短期的に成果を追う「狩猟型」の営業スタイルが成り立ち、多くの企業がこの方法を踏襲してきたのです。

2000年代、2010年代に入ってもなお、この方法を信じて実行する企業は少なくありませんでした。しかし現在、市場は成熟し、顧客の購買活動も大きく変化しています。情報収集の主導権は顧客側に移り、製品やサービスを売り込むだけでは選ばれなくなってきました。こうして、かつて有効だった「狩猟型」の手法は、偶然性に左右されやすく、再現性が低いという弱点が浮き彫りになってしまったのです。

インサイドセールスの活動でも、アポを取得し速やかに受注することが目的の「狩猟型」インサイドセールスを実施してきた企業は少なくないでしょう。例えば年度末の追い込みで、100件のリストに架電して5件のアポを取得する──というような。短期的には数字を作れるものの、翌年も同じやり方で成果が出るとは限りません。むしろ担当者のスキルや勘に依存しやすく、属人化やリードの枯渇といった課題に直面するケースが多く見られるようになりました。

「農耕型」は、“耕し続ける”ことで安定した成果を生み出す活動

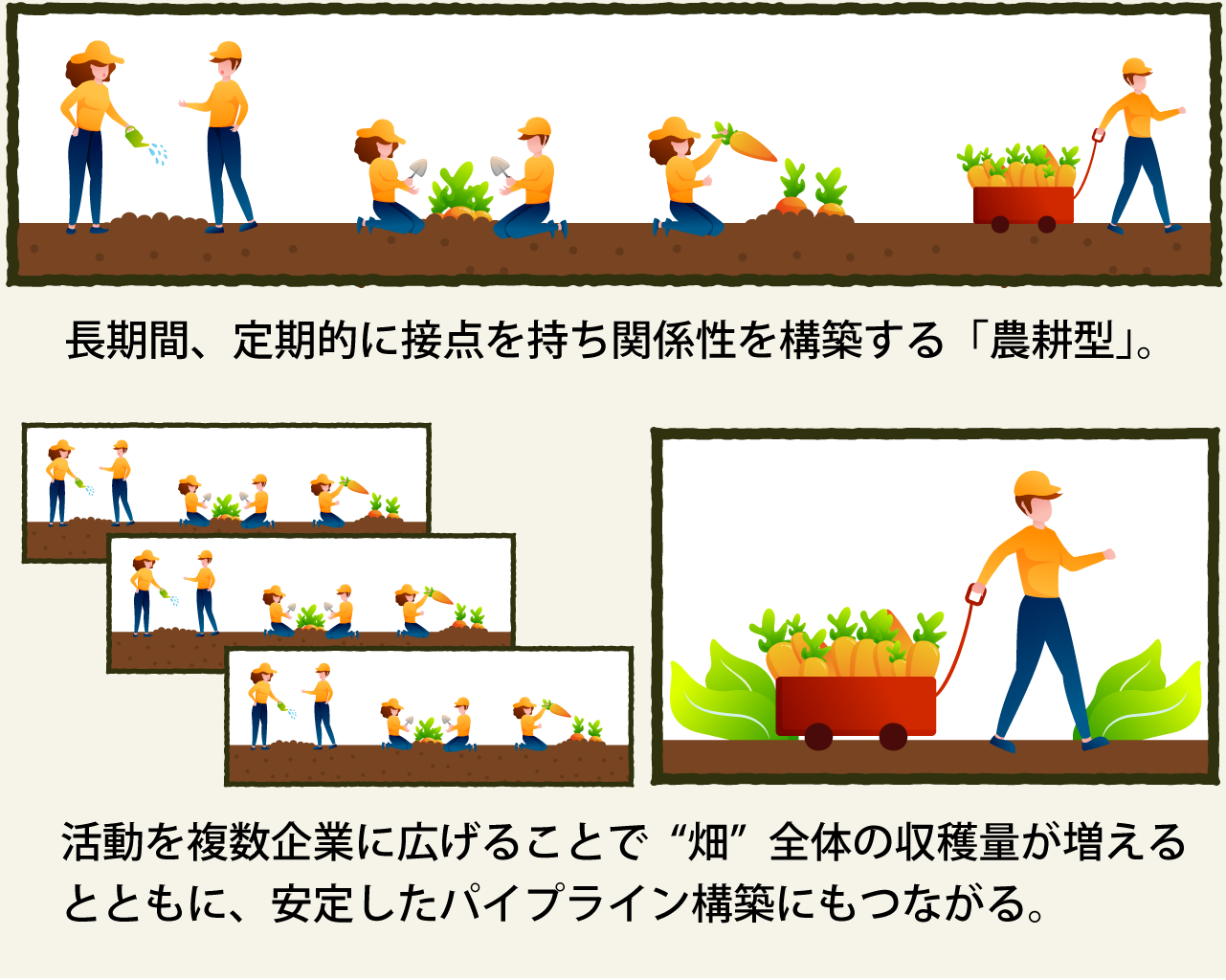

「狩猟型」に対し「農耕型」は、顧客との関係を長期的に育てていくアプローチです。「狩猟型」が「今の成果を得る」ための活動だとすると、農耕型は「未来の成果を仕込む」ための活動と言えるでしょう。

例えば、ある企業の「農耕型」インサイドセールスの場合を考えてみましょう。すぐに商談化しない顧客とも定期的に接点を持ち続けました。その間、業界情報や事例を共有したり、ときには製品に直接関係のない課題を聞いたりしながら、少しずつ顧客を理解し、信頼関係を培ってきました。こうした取り組みを続けていくうちに、顧客の検討フェーズを的確に察知し、最適なタイミングで提案を行うことができました。顧客からも「検討するならこの人に相談しようとしていた」と思われる関係性を築くことができていたこともあり、実際に提案の依頼を受けた後に大口の契約につながりました。

「農耕型」のアプローチは、このように長期にわたり顧客理解を積み重ね、信頼関係を耕すことにあります。さらに、この活動を複数の企業に広げていくことで、“畑全体”の収穫量が増え、安定的に成果を得られるようになります。一度の営業活動で成果が出ることは少なくても、こうした積み重ねがやがて安定したパイプラインを形作ることにつながります。

「狩猟型」と「農耕型」インサイドセールスの大きな違い、再現性のある仕組みとは?

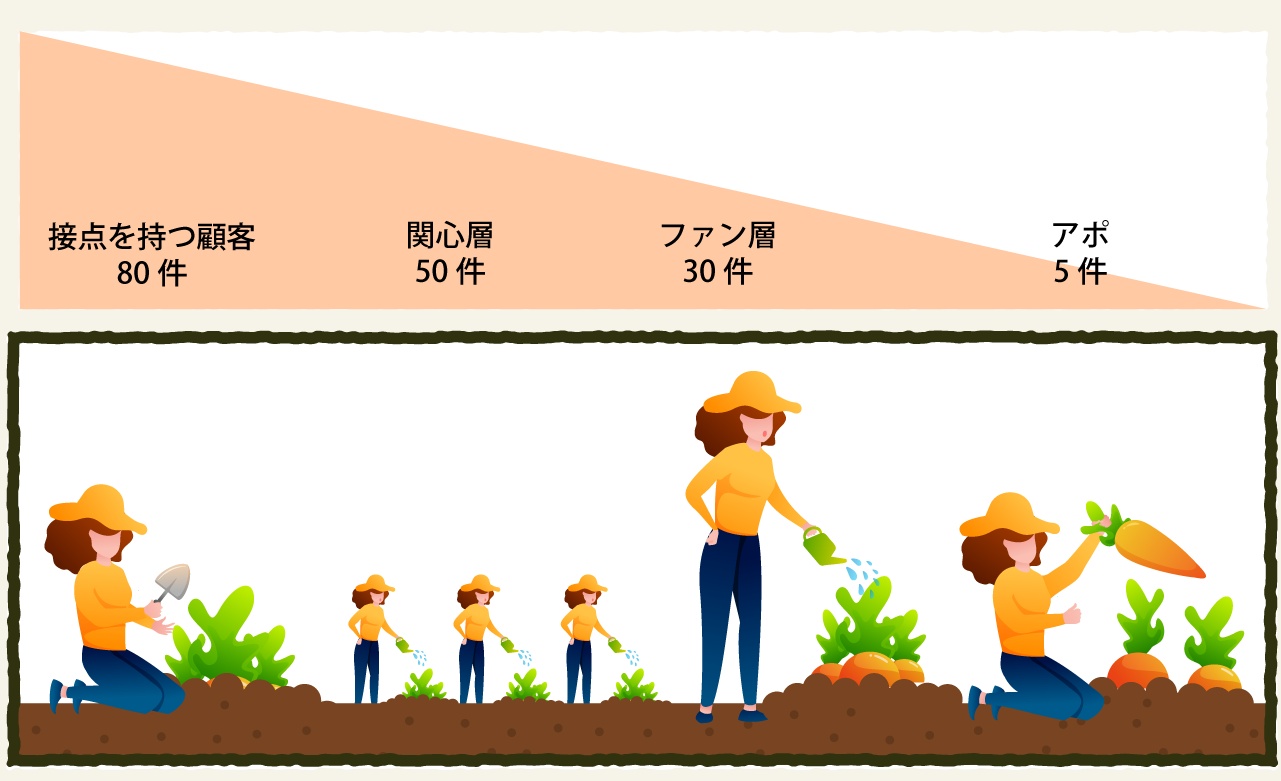

先ほど、「狩猟型」インサイドセールスの例として、「特定のタイミングで100件に電話をかけて5件のアポイントを取得した」というケースを挙げました。同じ5件のアポイントを取得する場合、「農耕型」インサイドセールスではどのようなアプローチをするのか考えてみましょう。

最終的に5件のアポイントを獲得するためには、ファン層(購買意欲が高まりつつある層)が30人、関心層が50人必要と考えます。こうした層を作るために、まず80人と接点を持ち関係性を構築する、というような積み重ねの発想が「農耕型」インサイドセールスの基本にあります。

このポイントは、単発でのアプローチで成果を狙うのではなく、顧客との関係を少しずつ積み重ねることで継続的に成果を得るための活動であるということです。つまり、上図の「接点を持つ顧客」を確保し続けることで、次の商談も安定して生まれてくる仕組みを構築することができます。

まとめると、「狩猟型」インサイドセールスでは、5件のアポイントを獲得したらまたゼロからのスタートになってしまいます。「農耕型」インサイドセールスでは日々“土地を耕し、肥料や水を与え続ける”ことで、時期が来れば5件“刈り取り”、5件を刈り取り、また次の収穫の時期が訪れます。つまり、継続的な“耕作”が繰り返し成果をもたらす仕組みを作っているのです。

2.「農耕型」インサイドセールスへの取り組み方、収穫までのプロセスを考える

フェーズ次第で「売り込む」よりも「対話」が重要に

「農耕型」インサイドセールスは、一度きりの成果を狙うのではなく、信頼関係を土台に安定的なパイプライン形成を目指すアプローチです。その方法としては、「売り込む」ことを意識するのではなく、継続的に接点を持ち続けるため「対話」の工夫が重要となります。

取り組みの初期フェーズでは、電話先の顧客は対象製品・サービスに関心を向けてくれない、簡単に課題を教えてくれない、自分でも課題が何かわかっていない、というような状態です。そこで、想定課題を準備して、回答によってどう会話するのかを考えてシナリオを設計していくということになります。

例えば、メールで役立つ情報を届けて反応を聞く、セミナーやウェビナーに案内する、日常的な相談に対応したりしながら、1〜2か月に1度くらいの頻度で対話を重ねていくという方法などが考えられます。その際には、「売り込む」ための対話ではなく、「役立つ情報提供」と思ってもらえるような工夫が必要でしょう。また、会話の中で次のコミュニケーションにつながる情報を聞き出すことも意識すべきポイントです。

こうした活動の積み重ねによって信頼関係を構築し、相手の状態の変化を把握して購買につながりそうなタイミングを見逃さないことが重要です。

「農耕型」インサイドセールスの長いプロセスの歩き方…ゴールまでの“地図”を持とう

「農耕型」インサイドセールスのアプローチでは、顧客に寄り添いながら長い道のりを歩むことになります。ゴールまでたどり着くためには、“経由する地点”も示した“地図”が必要となることでしょう。

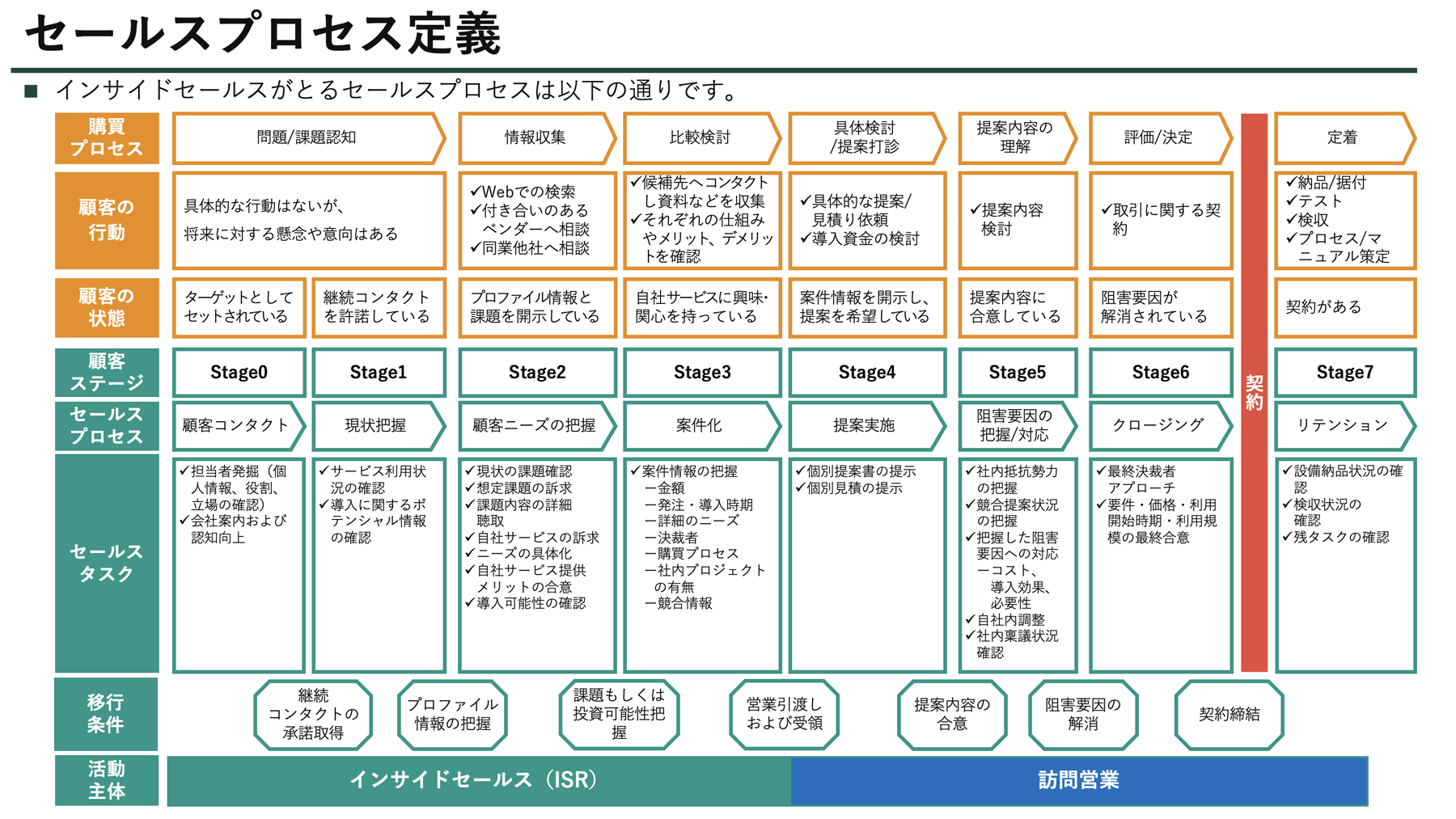

下図は、顧客が購買に至るまでのプロセスと、セールス側がクロージングするまでのプロセスを統合したセールスプロセス定義書(一例)です。左から右に向かって購買/セールスが進んでいることを表しています。

顧客は「問題/課題の認知」「情報収集」から「比較検討」「提案検討」を経て、最終的に「契約」へと進みます。「農耕型」インサイドセールスでは、この時、顧客がどのステージにいるのかを把握し、そのステージに応じた適切な取り組みを行い、顧客を一歩ずつ次の段階へ導いていくことになります。

例えば、「認知」「情報収集」の段階では課題感を持ってもらうための情報提供、「比較検討」の段階では関連製品・サービス等の詳細情報提供、提案検討以降は営業と連携して解決策の提示や導入支援を行います。こうして顧客の状態に合わせて関係を深めていくことが、「農耕型」の基本的な取り組み方といえます。

まとめ

本コラムでは、短期的な成果を得られる一方で、再現性や持続性に欠ける「狩猟型」インサイドセールスと、長期的な視点で成果につながる取り組みをする「農耕型」インサイドセールスを紹介しました。

「狩猟型」インサイドセールスの限界を感じている企業は、ぜひ「農耕型」インサイドセールスの取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。その積み重ねはやがて収穫となり、継続的な成果へとつながっていくことでしょう。

「農耕型」インサイドセールスの実例や導入方法を知りたい方は、事例ページやサービス詳細ページをご活用ください。

インサイドセールスのことでお困りではありませんか?

実際の事例から学びつつ、インサイドセールスアウトソーシングの活用方法を詳しくご確認いただけます。

最新の事例を見る インサイドセールスアウトソーシングの資料