目次

日本の市場は「成熟市場」傾向

また情報化社会といわれるようになって久しいが、これからの企業の営業部は、すでに情報化社会であることを踏まえた上で、まだ誰も気がついていないようなアイディアやものの見方を提供できなければ、潜在的な顧客から受注を得るのは難しいだろう。この現代社会では、計画的に市場を刺激し、案件を出していくのが得策だ。

1980年代以降、日本は成熟市場といわれるようになった。買いたい商品はすでに持っているという人が増え、企業の成長率が停滞するようになった。需要と供給のバランスが崩れたのだ。その後、バブル崩壊などもあり、経済成長はさらに鈍化する。勢いのあった携帯電話の市場でさえ、今世紀に入ってから成長率が落ちている。

この成長率の低下をPCの出荷台数を例に説明すると、1978年から2000年にかけては大きく伸びていた。総出荷台数は、1978年が8.1万台だったのに対し、2000年には1292.2万台に増えている。しかし、その翌年から、出荷台数は年々減少傾向にある。2013年には1651.3万台という最盛期の水準になっているが、これはWindowsXP のサービス終了に伴う買い替え需要と考えられるため、「必要に迫られない限り買い替え、新規購入を行なわない」成熟市場は、2001年から始まったと言えるだろう。

あらゆるものが行き渡っているこの時代は、消費減少によるマイナス成長の時代である。打つべき手段がなくなる前に、大きな成長が望めなくなっている市場への対応を考えるべきではないだろうか。

マイナス成長に伴い減少傾向にある広告費

企業の広告費が削減されるようになって久しいが、企業の売上が落ち込んでいるということも、広告費削減の理由だ。かつては、メディアを使ったコマーシャルや、広く商品を知ってもらうためのセミナーなどが頻繁に行われていたが、それも最近は縮小傾向にある。

2016年の日本の広告費は6兆2880億円で、緩やかな景気拡大に伴って増加。5年連続で前年実績を上回っている。この5年で持ち直しつつあるものの、2007年の総広告費と比較すると、2016年の総広告費は8,000億円も減少している。

業界によっても広告費の使い方に差があるが、広告費が増加している企業より、減少している企業のほうが多いのが現実だ。

広告費の減少している業種としては、腕時計。デジタルカメラなどの精密機器、事務用品、ファッション・アクセサリー、自動車やその関連商品、教育、医療サービス、宗教などがあり、2016年において、前年比で約86%から98%となっている。

広告費の削減は、それを放送、掲載するテレビやラジオ、雑誌などの出版物の売上にも影響することを考えると、成熟市場が社会に与える影響の大きさを感じずにはいられない。

顧客における従来型の検討プロセス

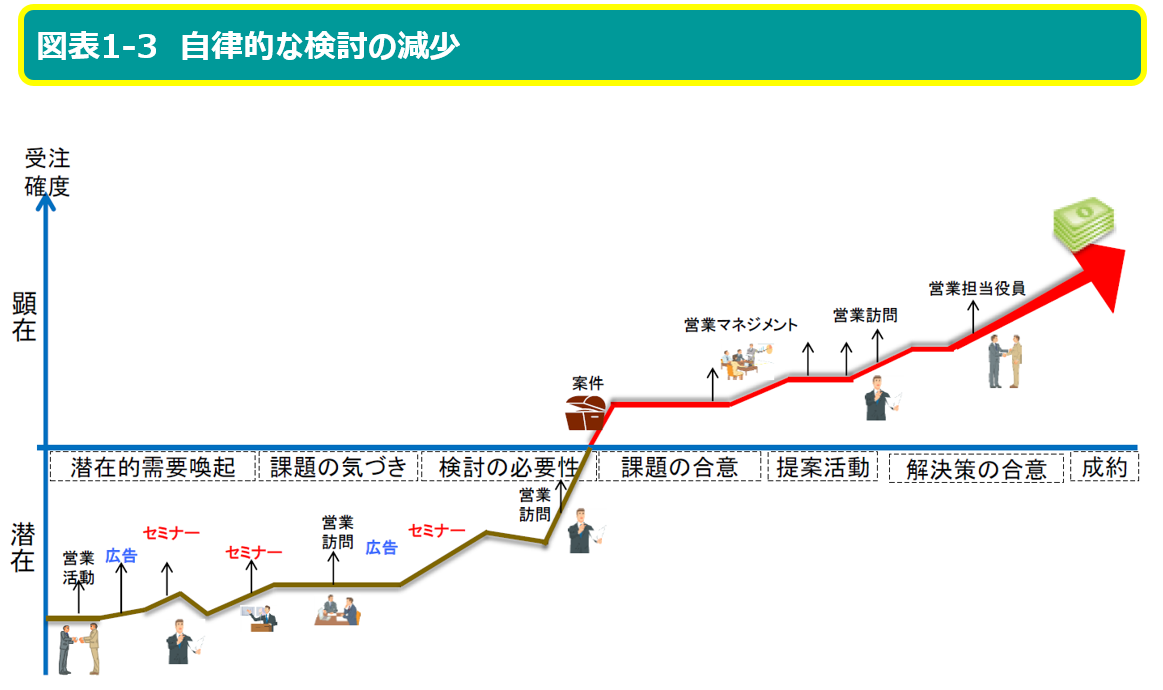

このような状況では、図表1-3「自律的な検討の減少」のような現象が起こってくる。

図の真ん中の線を境に、下の部分は、案件自体がまだ潜在的な状況で、セールス活動のプロセスとしては「潜在的需要を喚起」したり、「課題に気付かせ」たり、「検討の必要性を理解させ」たりする段階だ。市場がまだ成長しており、多くの企業の投資意欲が盛んで、自らさまざまな物やサービスの購入を検討する「自律的な検討」がなされる時勢において、この段階では、営業活動と並行して開催されるセミナーや広告の出稿などが需要を刺激する大きな要因となる。営業活動そのものというよりは、セミナーや広告が、顧客を自律的な検討へと促す比重が大きい。

その後検討が進んでくると、「課題が合意」され、これを解決するための「提案活動」へと進む。ここから先は、営業マネージャーも提案活動に参画し、プレゼンテーション等を実施して「解決策の合意」がなされ、成約に至る。

このように、これまではセミナーや広告を打ち、興味をもってくれる顧客や、自律的に検討している顧客をいち早く見つけることができた。そのような顧客を訪問し、課題に合わせたさまざまな情報や具体的な検討に導く資料を提供しながら、受注に向けた話を進めていく。それが、今まで続いてきた営業モデルだ。

広告費の減少がもたらす検討プロセスへの影響

だがこれからは、セミナー、広告を多用した「検討キャッチ型」から、もっと手前の段階、まだ顧客自身も気付いていない潜在的ニーズを積極的に刺激していく「課題発掘型」に変えていかないと、検討するもの自体がなくなってしまうという事態を招くことになる。

成熟市場では、企業を成長させることは容易ではないが、商品の性能や機能、価格での勝負ではなく、営業と顧客の関係性を深めるということに目を向ければ、それが新たな成長戦略の鍵になるはずだ。サービスというよりは、顧客の問題解決などを糸口に、次の展開へつなげていくということだ。それには、インサイドセールスといった、新しい成長戦略になり得る仕組みの導入も、積極的に進めていくべきなのではないだろうか。

雇用の流動化によって求められる組織とは?

さらに日本でも、すでに雇用の流動化が進んできている。したがって、今までのように一人の営業担当が全プロセスをやっていたら、既存も新規顧客情報も、全てその営業担当のPCの中にしか残らないことになる。もし突然辞められたら、営業担当はその情報を持ったまま、他社の面接に行ってしまうだろう。

そういう事態を招かないためにも、一人の営業担当が属人的に仕事をするのではなく、会社組織として、既存の顧客にも新規の顧客にも対応できるような体制作りをしておくべきだろう。

あちらの企業は最初から最後まで全部一人でやるようなたたき上げ営業部隊、こちらの企業はプロセス分業で仕組みを作って営業に当たっている組織。優秀な営業担当がどちらを選ぶかというと、言うまでもなく後者だろう。インサイドセールスの仕組みがあれば、営業の受け入れ態勢も違ってくるし、顧客リストや商談内容といった情報の流出防止にもなる。そういった雇用の流動化に対応するためにも、インサイドセールスは企業にとって非常に重要な要素になってくるのだ。